架空のサウンドトラック、夢先案内映画音楽特集

架空の映画サウンド・トラックといえば、 ムーンライダースの名盤『CAMERA EGAL STYLO/カメラ=万年筆』が 真っ先に思い浮かぶ。 いかにも映画好きによる、贅沢な趣向が反映されている。 まさにドストライクなラインナップがずらり並んでいる。 そのアルバムを筆頭に、シネフィルたちの夢を載せて、 そのテイストが滲み出る楽曲にスポットライトを当てて、 このコラムの最後を飾ろう。

音楽

音楽架空の映画サウンド・トラックといえば、 ムーンライダースの名盤『CAMERA EGAL STYLO/カメラ=万年筆』が 真っ先に思い浮かぶ。 いかにも映画好きによる、贅沢な趣向が反映されている。 まさにドストライクなラインナップがずらり並んでいる。 そのアルバムを筆頭に、シネフィルたちの夢を載せて、 そのテイストが滲み出る楽曲にスポットライトを当てて、 このコラムの最後を飾ろう。

音楽

音楽ECMを代表するぼくの大好きなミュージシャンたちも歳をとり、 たくさん並ぶECMのランナップのなかにも、知らない名前、 これまでにない傾向の音楽も混じっているが、 あるときは、そのジャケットイメージから、 あるときは、なんの情報もなくまったく不意に、 そして、なにか引っ掛かる思いを辿って聞く一枚一枚。 どれをとっても、基本的にハズレがない。 マンフレット・アイヒャーの求める、気高い音楽が、 宝石のように最高の録音物として収録されている。

音楽

音楽坂本龍一が歩いたフィールドの広さ、 そしてその量、奥行きの前に立ち尽くすと どこから、どう入っていけばいいのか、 正直、考えているうちに時間だけが過ぎてゆく。 それほどまでに膨大で、広い。 冷静に、振り返ってみると、その仕事量のなかで、 教授のアレンジャーとしての才能、そして器、 数々のその輝ける功績、足取りを、追ってみることが まずは坂本龍一という人を理解するに、もっとも近いのかもしれないと思い立つ。 あえて、裏方業ともいうべき地味な編曲者・アレンジャー坂本龍一として その偉大なる軌跡に寄り添ってみる、 その思いを追悼の思いとして、遅ればせながら書いてみたい。

音楽

音楽高橋幸宏が亡くなって早2年。。。 回想ひとつできず、ダラダラ時間だけが過ぎていった。 その間も気がつけば彼の音楽を、普通に聴くことは何度もあるし、 正直、いまも生きているような錯覚さえ覚える。 そう、すっかりとこびりついたユキヒロ節の声が懐かしい。 そして、あの隙のないタイトなリズムを忘れることはない。 そんな偉大なるアルチザンであり、ポップメーカーをたたえる時間。 ようやく、そんなタイミングがきた。

音楽

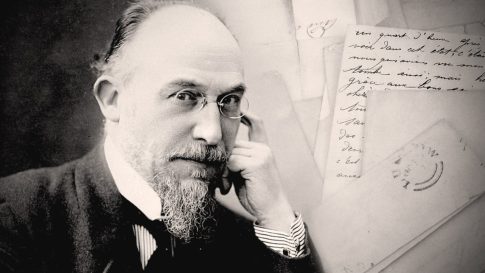

音楽エリック・サティという作曲家については 名曲「ジムノペディ」が世に知られてからは なかにはロマンティックで崇高な作曲家として 認識されている人がいるかもしれないが、 生前は仲間内意外に、ほとんど知られてはいなかったし 不遇な一生を終えた人物である。 おかげでどこか風変わりな人として、その逸話が一人歩きするような そんな異端の作曲家なのである。

映画・俳優

映画・俳優そんな石に耳を澄ませる文学者がいたとすれば、 その響きを実際に奏でる音楽家がいる。 香川県多度津町に生まれた土取利行である。 彼はミルフォード・グレイブスに師事したフリージャズのドラマーであり、 デレク・ベイリーやスティーブ・レイシーらと共演するかたわら、 同時に世界の民族音楽を歩いたフィールドワーカーであり、 日本近代の大衆歌を掘り起こした研究者でもあるのだ。 だがその活動の中でとりわけ特異なのは、 サヌカイトという不思議な石との出会いだろう。

映画・俳優

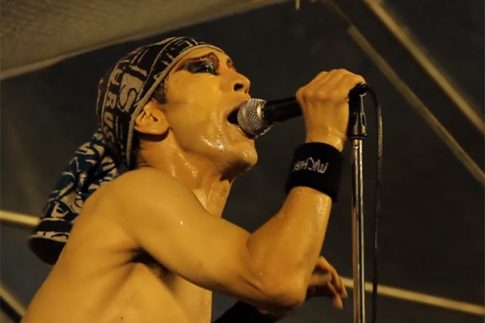

映画・俳優その昔、日本のパンクシーン、伝説的存在であった あの「スターリン」を率いていた遠藤ミチロウが、 還暦こそは超えたものの、古希の壁はついぞ超えられず、 昨年ガンで亡くなったことはすでに知っていたのだが バンドを離れてアコースティックギター一本担いで、 アンプラグド・パンクロッカーとして、 全国を津々浦々を行脚する旅を続けるソロ活動に勤しんでいたことに、 今更ながらではあるが、さほど気にも留めずいたことが、 なんだかちょっと罪深いことのように思えてきた。 一回は足を運んでおけばよかったと、後悔の念がこみ上げてくるのだ。

映画・俳優

映画・俳優パンク、ニューウェブ以降のミュージシャン、 つまり、リアルタイムで聴いてきたミュージシャンの中で、 ジョン・ライドン(ジョニー・ロットン)ほど魅力のある、 同時に波乱万丈で、社会や時代に爪痕を残してきた存在はいないと思う。 兎にも角にも、人騒がせでありながらも、カリスマ性を誇り 時にピエロのように、時にコメディアンのように 何より皮肉やで、野心家で、それでいて究極のエンターテイナーとして われわれを楽しませてくれるアーティストはそうはいない。 彼は口先だけではない、ロック界の真のイノベーターだったのだ。

映画・俳優

映画・俳優ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの歌姫で知られる伝説のシンガー、 ニコについての伝記映画、スザンナ・ニッキアレッリによる『Nico, 1988』を観た。 アラン・ドロンとの間に生まれた一粒種の息子アリと、 休暇で訪れていたスペインのイビサ島で自転車から転倒し頭部を強打し 49歳でその生涯を終えたのが、1988年7月18日のことだった。 映画は、ニコの晩年の二年間をめぐるドキュメントとして その痛ましい姿にスポットライトが浴びる格好で描かれている。

映画・俳優

映画・俳優ブライアン・イーノのドキュメンタリー『Eno』 この映画の宣伝句は“毎回ちがう”だ。 Brain One(ブライアンとかけてる?)という自動編集が、 二度と同じ並びにならない映像を繰り出すという。 仕掛けとしては見事だし、確かに斬新だ。 ぼくはこの“何がでるかな?”に釣られて映画館へ向かったのである。 けれど、いざスクリーンの前に座ると、掴んだ核はそこではなかった。 変わるのは編集、変わらないのはイーノ本人の場の力。 笑う時の目尻、言い淀みの間合い、機材に手を伸ばす前の気配。 その生の温度が、編集の妙よりも長く残った。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ

住所

123 Main Street

New York, NY 10001

営業時間

月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM

土日: 11:00 AM – 3:00 PM