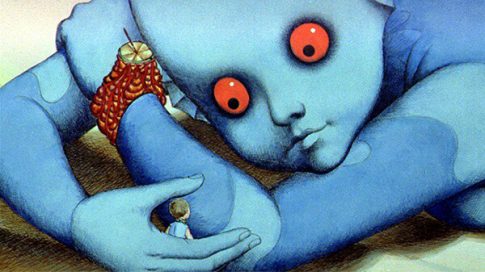

ルキーノ・ヴィスコンティ『ベリッシマ』をめぐって

今も昔も世に言うステージママという種族は どの国にもいるものらしい。 我が子可愛いや可愛いや我が子、その思いは人情としては理解できるが なかには自分のエゴからくる過剰なまでの力の入れようを これ見よがしにみせつけられるとなると、 さすがに引いてしまうのもまた人情というもの。 第一、子供が可哀想である。 大人のおもちゃではないのだ。 ヴィスコンティの『ベリッシマ』では そのステージママたる母親マッダレーナを ロッセリーニ「無防備都市」や「人間の声」などで知られる イタリアを代表する女優あのアンナ・マニャーニが演じている。