リブ・ウルマン小論法

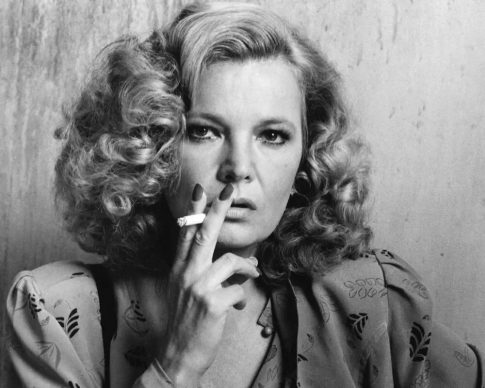

イングマール・ベルイマンの映画を語るとき、 リブ・ウルマンという女優の存在の大きさを避けて通ることはできない。 それは彼女が代表作に数多く出演したからというよりも、 ベルイマン映画の本質そのものが、彼女を通して 初めて可視化される“触媒”に他ならなかったからである。 試しにテレンス・ヤングでチャールズ・ブロンソンと共演し その妻役を演じた『夜の訪問者』などのウルマンとでも見比べてみれば その違いは歴然としている。 彼女は、ハリウッド的女優でも、フランス映画のアイコニックな女優も似合わない。 まさにベルイマンにとって唯一無二なミューズだった。