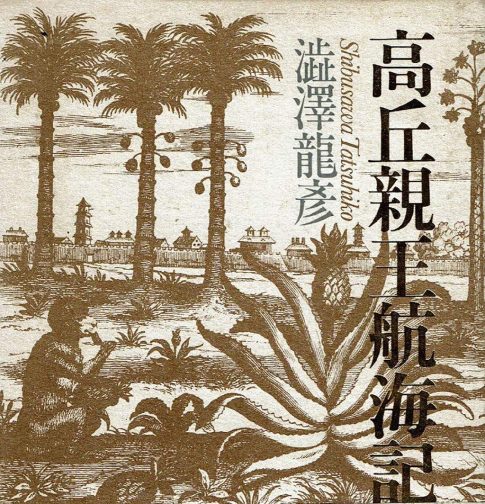

澁澤龍彦『高丘親王航海記』をめぐって

本作は澁澤集大成の幻想小説であり、 同時に仏教的寓話を含む、博物誌的異界譚である。 だが、それらはいずれも副次的な呼び名にすぎない。 この作品の核心にあるのは、作家が自らの生をどう終わらせるかを、 物語という仮面の下で思索しきった痕跡ではないか、 などと考えるのである。

文学・作家・本

文学・作家・本本作は澁澤集大成の幻想小説であり、 同時に仏教的寓話を含む、博物誌的異界譚である。 だが、それらはいずれも副次的な呼び名にすぎない。 この作品の核心にあるのは、作家が自らの生をどう終わらせるかを、 物語という仮面の下で思索しきった痕跡ではないか、 などと考えるのである。

アート・デザイン・写真

アート・デザイン・写真たしかに、冬は家から出たくなくなるし、 おのずと行動範囲が狭まったりもするが、 逆に、その分、好奇心がどこからともなくわいてきて いてもたってもいられない感慨にも襲われる。 来るべき春への準備とともに、 自分のなかに、なにか大切な思いを育む季節でもあるのだと思う。

文学・作家・本

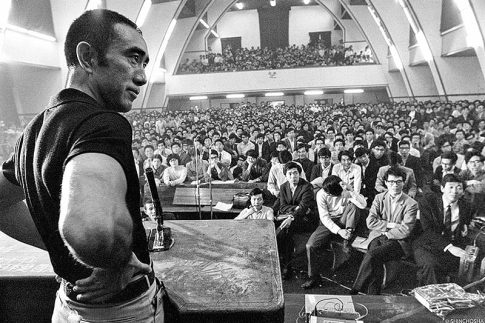

文学・作家・本11月25日、この日がいったい何の日か、 即答出来る日本人もだんだん少なくなってきたのではないかと思う。 かくいう自分もその日の出来事があった当時のことは 生まれていたとはいえ、認識は随分遅かった。 こどもに到底理解できるような話でもないわけだが、 まさに、歴史上の出来事として、無視することはできない 昭和の忘れざる一日であることは間違いないところ。

文学・作家・本

文学・作家・本が、そんなジレンマを抱えながら、ここでは、あえて、詩を音楽と共存させる試みに寄り添ってみたい。文学性からひとまず離れてみて、音楽ありきから、言葉ありきへ回帰し、最終的には完全にポエジー空間に身を委ねる試みだ。

文学・作家・本

文学・作家・本本はいつだって、我々にもミュージシャンにも、 インスピレーションの源であり続ける。 中には、自分で文学作品を書くミュージシャンだっているし、 その詞の世界は文学以上に難解である場合もある。 音と言葉の共鳴と共存。それが文学という名の洗礼を浴びて、 よりいっそう豊かに響くのだ。 そうした側面を吟味しながら音楽を聞けば、 また違った音楽の魅力にたどり着けるかもしれない。

文学・作家・本

文学・作家・本YOU TUBE上に、生前の安部公房の公演の記録テープが残されており 『箱男』の創作エピソードが語られている。 それを拝聴していると、 箱をかぶった浮浪者の姿を目撃した作家安部公房の頭の中には まだ理路も主題もなかったのがよくわかる。 安部は、この視覚的衝撃を「気味の悪い存在」として自分の中に取り込み、 それを引き延ばし、概念化していくのだが、 その過程が容易ではなかったことは、要した5年の歳月が証明している。

文学・作家・本

文学・作家・本コクトーは文学史的にも映画史的にも、 はっきりとした位置づけの難しい作家だった。 本人は、詩人の血の下に、あらゆる創造メディアを駆使しながら、 詩の世界に戯れ、その世界で才能を発揮し、 今のマルチクリエーターの走りとしての認識も高い。 ある意味、属性なき作家として、その名を刻んだ自由の人だった。 『恐るべき子供たち』には、その奔放な男遍歴から毒好み、 そして生涯抱えていた死の観念といった禁断の世界の片鱗が コクトーの美学として随所に貫かれている作品だ。

文学・作家・本

文学・作家・本♪ チャカポコ、チャカポコ……どこからともなく響いてくるあの音。 聞こえますか? 精神病棟の白い廊下。 鏡に映る「自分」らしき他人。 見えますか? そして唐突に始まる、演説のような講義、 反復されるセリフ、次第に歪んでいく時空と論理……。 ようこそ、松本俊夫監督の実験映画『ドグラ・マグラ』(1988年)へ。

文学・作家・本

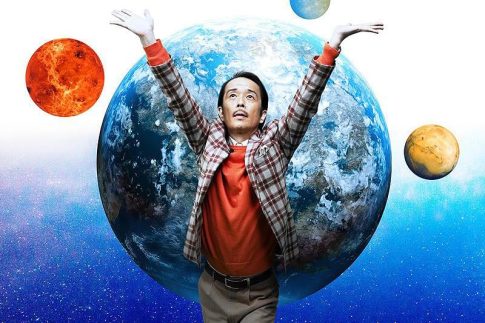

文学・作家・本かねてから、この三島の異端の寓話に惹かれていたという、 吉田大八監督が2017年に映像化したこの作品は、 原作が抱えていた“思想の空白”に、 「エンタメSF」という軽やかな皮を被せてながら、 一篇の不思議な寓話として新たに再生させた。 ここでは、原作と映画のあいだに潜む“三島由紀夫の亡霊”を、 そっと呼び出すとすれば、、 登場人物たちが見上げる空の意味も、UFOに乗り込んだ大杉の思いも どこかで共鳴するに値するものだと思えるかもしれない。

文学・作家・本

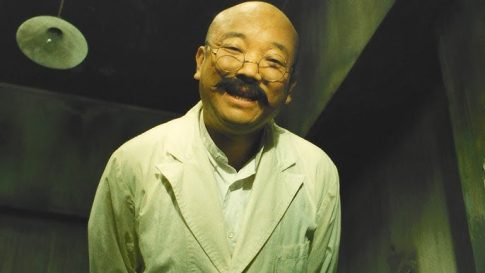

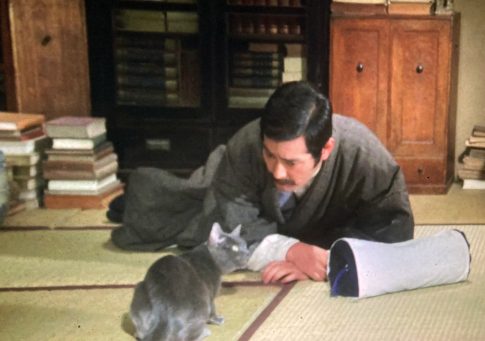

文学・作家・本市川崑による映画版においても、その構造は崩されてはいない。 仲代達矢演じる苦沙弥先生は、滑稽ながらも品を保ち、 どこか近代に取り残された者の影を帯びている。 映像では、猫の語りがナレーションとして再現されることで、 その"語る存在の不在性"がより強調されることになる。 語り手がスクリーンにいない、それはまさに、 スターンが『トリストラム・シャンディ』で試みたような、 語り手の亡霊化というわけである。 映画における猫の視線は、時に観客の視線と重なり、 物語そのものが一種の"劇中劇"として立ち上がるのだ。