ホーリーハリー、煙のくゆる風景

YMOのレジェンド三人。

気がつけばこの人だけが残った。

知的でラディカル、時代の寵児たる世界のサカモトも、

ダンディで、最高の良き趣味人なプロフェッショナルユキヒロももういない。

そんななかで、すでに80の声が近づく老境のミュージシャン

ハリー細野だけが残り、なおも健在なのが嬉しい限り。

不謹慎だけど、たとえ死んでも死なない人だ。

幸いにも、僕はそんな細野晴臣というミュージシャンを

中学生のころから見て、聴いてきた。

同時代人として、生きてきたという幸福感。

今、その喜びをじんわり噛み締めているのは、ぼくだけじゃないはずだ。

彼の遺伝子をもった孫の悠太は

シャッポやCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINのベーシストとして活躍している。

そして、ポストYMO、YMOチルドレンのミュージシャンたちに囲まれながら

いまだ細野晴臣は細々と、いや飄々とその輝きを放っている。

いつだって目が離せない人だ。

「音楽とは、風景のようなものだと思う」と、細野晴臣はどこかで語っていた。

それはおそらく、時間を切り取って情熱的に表現するものではなく、

ただそこに在り、耳にふと触れ、気づけば心に棲みついているような存在。

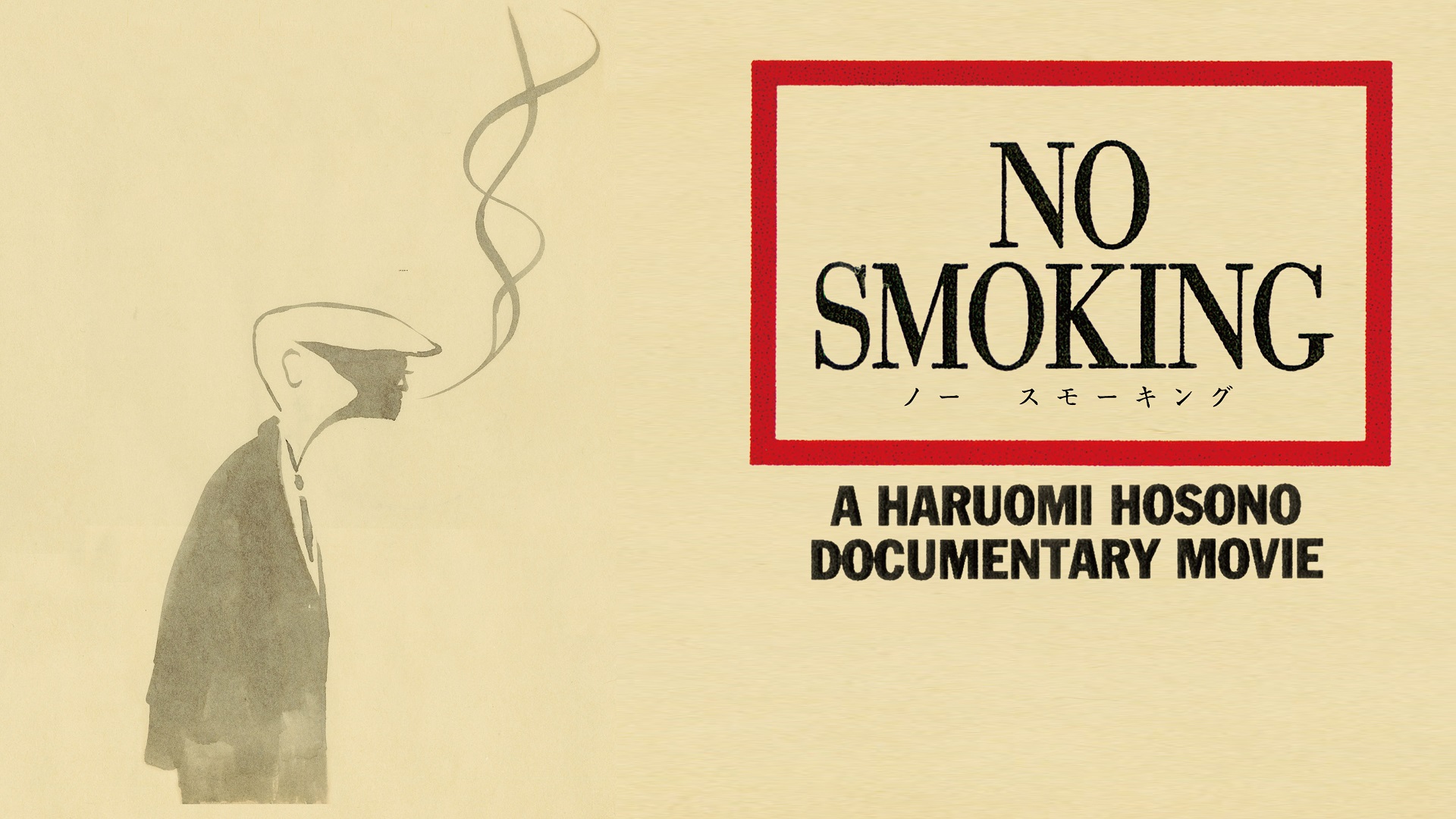

その活動50周年を記念して制作された

佐渡岳利によるドキュメンタリー映画『NO SMOKING』では、

そんな彼の音楽と人生を、まるで柔らかな風がページをめくるように、

静かに辿ってゆく。

観終えたとき、私たちの中に残るのは、かならずしも伝説や栄光ではない。

むしろ“人としての細野晴臣”、そのゆるやかで、しなやかで、

ふしぎに温かな「空気感」が漂ってくる。

この映画には、いわゆる「クライマックス」がない。

ドラマティックな事件も、衝撃的な告白も、脚本の起伏すら希薄だ。

だが、だからこそ伝わるものがある。

映し出されるのは、音楽の変遷ではなく、

音楽を漂う「ひとりの旅人」の姿であり、

時代を超えて鳴り続ける“音の風景”そのものである。

この映画をみて、驚いたことがある。

それはロスであれ、ニューヨークであれ、ロンドンであれ、台湾であれ

そこに集う現地の人々がみんな細野ワールドのとりこになって

心からの幸せを受け取ってる姿を確認できるからだ。

こんな幸せなミュージシャンをぼくは他に知らない。

細野晴臣という音楽家をジャンルで語るのは難しい。

「はっぴいえんど」で日本語ロックの礎を築いた男は、

その後「YMO」で世界を熱狂させ、さらにその後は

民謡、ジャズ、エキゾチカ、映画音楽に環境音楽と、

ジャンルの垣根を煙のようにすり抜けてきた。

その歩みは“探求”というより“漂流”であり、“構築”よりも“遊泳”に近い。

そして、どの細野さんも、すべて細野さんなのだ。

『NO SMOKING』の中で彼は、過去を懐かしむでもなく、偉業を誇るでもなく、

ただ「今の気分」として、音を選び、語り、笑う。

かつての盟友・坂本龍一や高橋幸宏、さらには星野源や小山田圭吾といった

素晴らしき音楽仲間たちとのライブ風景も登場するが、

そこに“先輩”や“伝説”といった重さはまるでない。

ただただ「音楽を通じて会話する」心地よい共振の場があるだけなのだ。

細野晴臣の最大の魅力は、常々「ゆるさ」だとぼくは思ってきた。

よく、仙人だとか、音楽王だ、パイオニアだとかいって、

細野晴臣を高みに持ち上げる言葉が一人歩きするが

どれもが正しくもあり、同時に過剰でもある気がする。

彼は根っからの音楽好きだ。

それ以外は、ぼくらと同じ日常の空気を吸っている。

あの独特の低音で、何かをボソボソ呟いて、微笑んでいる人だ。

それこそが、細野さんであって、それ以上でもそれ以下でもない。

このゆるさは、けっして中身がないということではない。

それどころか、ものすごく知的で、繊細で、構築的なのだ。

ただ、その構築を“見せない”術を知っているのだ。

『NO SMOKING』というタイトルそのものが、

すでに彼のユーモアと軽やかさの象徴である。

実際に、彼はずっと愛煙家だった。

そして、今もなお吸いつづける。

なぜか? 「煙が出てるとホッとする」と笑ってみせる。

また、「煙草の間をとおって音楽は出てくる」のだといい

そう、煙を燻らせるように、音楽を燻らせることをうれしく喋る。

そのあっさりとした言葉の裏にあるのは、

好きなものを追い、過去に執着せず、風の流れに逆らわない哲学が宿る。

映画の構成もこの“ゆるさ”を踏襲している。

時系列に沿って生涯をたどることはせず、

語り口はまるで夢の中のように断片的で、

音と記憶がふわりふわりと繋がっていく。

音楽家・細野晴臣というより、「音楽の気配をまとう人」としての肖像が、

やさしく滲み出てくることが安心感なのだ。

この映画で印象的なのは、「年齢」という概念が

まるで意味をなさないということだ。

すでに70代を超えた細野さんだが、その笑顔も言葉も音楽も、

いつだってどこか“少年のようなまなざし”を宿している。

若いアーティストとの共演も、“教える”でも“導く”でもない。

ただ「一緒に遊ぶ」ことに徹し、そこに喜びを見出しているのがうれしい。

老境に入ってなお、彼は「変わらないこと」を恐れない。

電子音楽に惹かれ、戦前ジャズに寄り道し、

映画音楽や環境音にも手を伸ばすが、

それらはすべて彼の一過性の関心ごとに終わらない

そのどれもが、「こうあるべき」という規範から解き放たれ、

「こうであってもいいじゃない?」という寛容な響きを持っているからだろう。

だからこそ、彼の音楽は、どこまでも心地よく、どこまでも自由なのだ。

そして『NO SMOKING』という映画もまた、その自由を映し出す鏡のようである。

観終えたあと、私は音楽の「記憶」ではなく、「風景」を思い出していた。

薄曇りの午後、路地裏にたなびく洗濯物のような旋律。

その洗濯物が風に煽られパタパタと音を立てる。

あるいはとりとめのない会話、蚊の羽音、ちゃぷちゃぷという川の音。

そういった“生のノイズ”を拾い上げて、音楽にしてしまう彼の感性。

そして、スキップしたり、手品をしたりして喜んでいる。

映画の中で何度も流れる名曲「住所不定無職低収入」や「Sports Men」ですら、

それらは“作品”というより“風景の断片”に近い。

細野晴臣は、音楽で時間を切り取るのではなく、

音楽を通して「今ここ」をやわらかく肯定していく。

そして『NO SMOKING』は、そんな彼の“今ここ”を、

そのまま写し取った詩のようなドキュメンタリーである。

音楽映画であると同時に、生き方の映画でもあるだろう。

この作品に触れた者は、「こんなふうに生きていいんだ」と、

少しだけ肩の力が抜けるだろう。

頑張らなくていい。競わなくていい。

音楽を、そして人生を、「楽しむ」ことに正直であり続けること。

しかし、その技が天才にのみ許された奇跡だと知って、ため息をつく。

細野晴臣という人は、それをずっと体現してきた。

映画の最後、彼は笑ってこう言う――

「まあ、なんとか、やってきたって感じかな」などと。

天才にこういわれて、ライバル心を持つ人間は大馬鹿である。

その“なんとか”の中に、すべてがある。

混沌と迷いと、遊び心と、愛と、ゆるさと、ユーモアと。

それこそが、細野晴臣という風景、

あるいは、風のように吹き抜ける音楽の正体にちがいない。

はっきりいって、映画の中身などどうでもいい。

そこに、この人が映っているだけでいいのだ。

そう、これでいいのだ。

Smoko Memories:HOSONO HARUOMI

「NO SMOKING」は、2020年3月18日にリリースされたシングルで、映画のために書き下ろされたものの、直接映画には使われてはいない。Apple Musicなどの音楽配信サービスで配信されており、カップリング曲として「Smoko Memories」が収録されている。ちなみにタイトルの「Smoko」は、オーストラリア、ニュージーランド、フォークランド諸島のスラングで「煙草休憩(smoke + break)」という意味らしい。曲は完全なインストゥルメンタルで、ほのかに郷愁を帯びた音のレイヤーが、ゆっくりと時を撫でるように流れるのだが、

「記憶」を扱いながらも、それを重たくせず、音として手放していくような潔さと美しさが滲む。過去のエキゾチカや電子音楽的探究の名残を感じさせながらも、それをすべて脱ぎ捨てた軽さがあり、無駄のない“静かな解脱”とでも言うべき境地にある、いかにも細野チックなアンビエント作品である。

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)

コメントを残す