関心にふれる黒の旋律、白の戦慄

無関心地獄、無関心殺人。。。

そんな言葉があるのかどうかは別として、

孤独死はもちろん、いじめや虐待、不正といった負の産物は

社会に今なお巣食う一つの現実のテーマであり

それには、この“無関心”の一言で片付けられる側面が確かにある。

もう少し、早く気づいていたら、

なんだかおかしいなとは思っていました、

声を上げるべきでした。。。など。

しかし、時すでに遅し。

悲劇は関心の欠如、そして薄さによって引き起こされてゆく。

以前、漫画家楳図かずお邸の景観をめぐって、

近隣とのいざこざが話題になったことがあったが

さすがに、住宅街ともなると、景観問題はほっておけないものらしい。

とはいえ、賃貸の集合住宅のように、変動の多い環境下で

昨今、なかなか隣人との関わりなど、希薄になるのは仕方が無いのかもしれない。

では、あなたは隣人に関して、どれぐらい関心があるだろうか?

ジョナサン・グレイザー監督による映画『関心領域』は、

作品冒頭からブラックアウト、しばらく真っ黒い画面のまま進行する。

そこから湖畔でののどかな家族の水浴シーンで幕をあける。

アウシュヴィッツ強制収容所の隣に暮らすナチス高官一家の日常を描くという、

一見しただけでは、ショッキングさよりも、静かな作品としての印象が先にくる。

しかし、その沈黙のなかには、叫びよりも激しい告発がひそんでいるのだ。

映画史上、最も過酷な問いを、最も平静なかたちで突きつけた本作は、

単なる過去への凝視ではなく、現代の無関心の構造を解き明かす寓話において

読まれうるべき作品として、強烈なメッセージを発している。

この期間に観た映画のなかでも、最も重厚な問題作だった。

『関心領域』では、観客の記憶に最も焼き付く視覚的印象のひとつが、

死の漆黒と、ルドルフ邸に満ちる異様な白さのコントラストとして飛び込んでくる。

ルドルフの邸宅は、白い壁、白いシーツ、白い制服、整えられた庭、

陽光に満ちた空間で彩られている。

これらは一見すれば、清潔さ、秩序、文化、無垢といった、

ポジティブな要素を含んでいるかのように見える。

しかし、本作においては、その白はむしろ倫理の漂白であり、

現実から目を逸らすために意図された虚飾なのだ。

一方で、画面に映らぬ“黒”は、焼却炉の煙、塀の向こうから響く怒声、

夜の森の影、そして塗り込められた歴史の記憶に不気味に潜んでいる。

この色彩の倒錯は、白が欺瞞、黒が真実、という逆説的美学において

観客に「色の意味そのものを問い直せ」と迫ってくるかのようだ。

あまりに白すぎる家は、死と暴力を光で上塗りした記憶喪失の空間であり、

見えない黒こそが、語りえぬものの残滓であるのだと。

グレイザーは、色彩の文化的記号を裏返すことで、

「見えるものが真実とは限らない」ことを可視化する。

白い日常の背後に、見えない死の暗黒が密やかにうごめくこの映画空間は、

まさに視覚と倫理の鏡合わせにちがいない。

この映画の異様さは、アウシュヴィッツ収容所が一切“映されない”ことにある。

代わりに映し出されるのは、所長ルドルフ・ヘスとその妻ヘドウィグ、

そして子どもたちが暮らす邸宅とその暮らしである。

庭には草花が咲き、子どもたちは犬と戯れ、

ヘドウィグは母親から譲り受けた温室で植物を愛でる。

この光景は、むしろ幸福な家族の肖像そのものに映り

その背後、カメラに映らない塀の向こうでは、

人間が日常的に殺され、燃やされ、声を上げているという事実が

他人事のように併走している、そんな気配だけが終始充満しているのだ。

観客の耳には、たえず機関銃の音、怒声、焼却炉の唸りが届くが

登場人物たちはまるで何も聞こえていないかのように振る舞ってみせる。

この恐ろしく、異様な構図こそが映画の本質であり、そこにあるのは

「見ているのに見ていないふりをする」倫理の麻痺、関心の放棄がある。

そしてそれこそが、狂った歴史の暴君への忠誠とともに

官僚たちの出世レースとして組み敷かれ、

言い訳と政治事情の汚点をそこに残像として刻み込んでいる。

グレイザーは、映像的な暴力表現を徹底的に排除する代わりに、

音響による地獄の再現を試みる。

これほど不穏なアプローチもあるまい。

この映画が優れているのは、まずは聴覚へ訴えかけることで

視覚の恐怖をよりいっそう増幅させてみせている点にある。

そこはむしろ高等な映画テクニックといってのけていい。

ミカ・レヴィによるサウンドデザインと一体となった倫理的実験でもあるだろう。

日常の音と死の音が、まるで交響曲のように同居し、

花を植える静けさの裏に、燃え盛る炎の轟きと叫びが背中合わせに対比される。

音はカメラに映らないものを暴き出し、画は匂いや気配までを伝えようとする。

観客の聴覚をとおして、視覚以上に不穏な現実を刻みつける瞬間に、

まさに「音による証言」であり、「沈黙の中の悲鳴」が突き刺さるのだ。

とりわけ、ポーランド人の使用人少女マルタが、発見する囚人が書いた音楽。

楽譜を持ち帰り、邸内で彼女よってピアノで再生されるときに、

収容所で書き残されたその歌詞が字幕として掲げられる。

この響きを、われわれはいったいどう受け止めればいいのか?

まさに、白と黒の鍵盤によって奏でられるレクイエムが

ポツリ、ポツリと雨のように鳴り響く。

ルドルフやヘドウィグが、決して罪悪感を抱かないことが

この映画の残酷な肝なのだが、

彼らは「加害者であること」にけして無自覚というわけではない。

知ってしまえば壊れるから、知らないままを選んでいる、

そう、見て見ぬ振りをすることで自己防衛を計っているのだ。

つまり、これは「知らなかった」のではなく、

「知らないことにしていた」構造的なマヒの物語なのである。

そうした行動が、アウシュビッツだからではなく、

実は、われわれの日常にさえも潜む人類普遍の闇であることが

この映画によって静かに暴かれるのである。

それは、ルドルフが河川で、

釣り針にかかった人骨らしきものを引き上げる一瞬の表情に

観客は十分自覚的な意識を感じ取るだろう。

あるいは、ヘドウィグの母親が、現実の残酷さを

文字通り、空気の内にかぎ取って知らぬ間に帰宅し

彼女自身がその置き手紙を読むシーン。

気づいているが、彼女は反応しない、いやできないのかもしれないが、

いってしまえば、その選択に無関心という名の暴力がすでに滲んでいるのだ。

この映画は過去を再現するためには作られてはいない。

あえて過去の光景を鏡として提示しようと試みたにすぎない。

現代社会において、われわれはあまりに多くの「塀の向こう」を知っている。

労働の裏側にある搾取の構造、戦争や難民の報道に対する疲弊と麻痺。

気候変動のリアリティを無視する日常、あるいは見えにくい差別やハラスメント。

それらを知っているのに、なにも行動をとらない。

まるで、アウシュヴィッツの隣に庭をつくり、

花を愛で、ティータイムを楽しむように、スルーし、

そのうえに、まやかしの贅沢を失うことさえ恐れるのだ。

この構造に警鐘を鳴らすために、グレイザーは観客に

一切の感情的慰めを与えないように、

室内は自然光だけで撮られ、最大10台のカメラを同時に回し続けた。

グレイザーは、現在を生きる私たちの意識に楔を打ち込むために、

ヒューマニズムも希望も与える隙をみせないという冷徹さを選択したのだ。

ただ、あなたは今、何を見ようとし、

何を見ないようにしているのか? そう問いかけるためだ。

グレイザーは、けしてアウシュビッツの悲劇を

蒸し返したいわけではないだろう。

それは、『関心領域』を、単なる一元的なホロコースト表象としてではなく、

「無関心のポリフォニー(多声性)」として読むことも可能なものとして

再構成するための試みとして、もっとも有効的だとみなしたにすぎない。

無関心とは、単一の感情ではなく、さまざまな文化的、制度的、心理的、

そして倫理的レベルで発声される“沈黙の合唱”として、直接心に響いてくる。

それは、カフカの『審判』における理不尽なまでの無反応や

カミュの『異邦人』における感情の欠落、

ハネケの『白いリボン』に見られる日常の暴力の前兆を思い返してみるがいい。

観客が『関心領域』を見つめるとき、

その背後でこれら多層的な“無関心の声”が、ポリフォニックに響き合って

ひたひた迫り来る恐怖が炙り出されるのだ。

その意味で本作は、現代における「倫理の空白地帯」に対して、

文学的・思想的・芸術的な層を束ねることで、

改めて沈黙の構造を可視化するという

希有な試みが遂行する作品だと言えるのかもしれない。

タイトル「The Zone of Interest(関心領域)」は、

直訳では「注視すべき領域」ということだが、

アウシュビッツ強制収容所群を取り囲む、

約40平方キロメートルの地域を意味する言葉である。

本作では明らかに反語的に使われている。

そのとき、われわれが本来、関心を向けるべき“痛み”や“苦しみ”から目を逸らし、

娯楽や快適さばかりを選び取ってしまうという構造が浮かび上がる。

その意味では、この映画は、現代のすべての無関心な日常、

つまり、政治的、社会的、環境的暴力から目を逸らすわれわれに対する、

静かだが、決して見過ごすことのできない無言の圧力となるのだ。

グレイザーが最後に現代のアウシュビッツ清掃員の姿を映し出すのは、

この物語が「終わっていない」こと、

あるいは「終わらせてはいけない」こととしての象徴的な行為なのだ。

火葬場、炉、あるいは大量の靴の山、そして館内清掃での残響。

これらが歴史から消え去ることは絶対にない。

いまなお、紛争や戦争が繰り返される現代において、

『関心領域』は、過去を凝視するふりをして、

私たちの今に剥き出しの問いを投げかける鏡として

歴史上、今、最も重要な映画に位置づけられるのかもしれない。

しかし、この映画が我々の前に突きつけるものの正体は、

日常に潜む無関心という名の暴力に他ならないのだといっておきたい。

見る者すべてに、そんな思いを突きつけるこの問いを、

ぼくらは映画を通じ、どこまで見つめ返すことができるのだろうか?

冒頭のブラックアウトの再現で終わるエンドロールの漆黒に、

ぼくは新たな言葉の認識を試みようとしたが、

あまりに大きく、際限のない闇のまえに、沈黙せざるを得なかった。

いまもなお、ガザでは、この地獄が時を経て、カタチを変え

繰り返されているのが現実だ。

また、どこかで、再びこの映画と向き合うときは、

はたしてその答えを明確に見出せているだろうか?

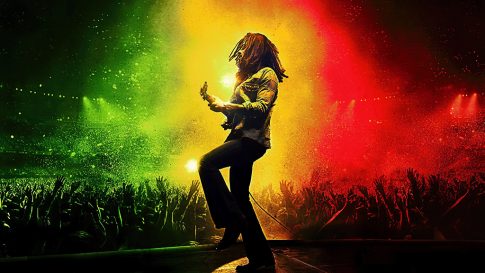

Sex Pistols – Holidays In The Sun

『関心領域』でのミカ・レヴィのOSTが素晴らしかったのだが、映画の内容とともに、あまりにシリアスすぎたので、ここでは、セックス・ピストルズの「Holidays In The Sun(邦題はなぜか「さらばベルリンの陽」)をとりあげてみた。この頃はすでにベースが、グレン・マドロックからシド・ヴィシャスに代わっていたが、そのシドが、ナチスドイツのハーケンクロイツのTシャツなんかを着ていたいたのを思い出した。当時のシドがよもやナチス思想を心底支持していたとは到底思えないし、あくまでのパンクとしてのファッションを気取っていたにすぎないのだろうが、それはそれでインパクトがあったと思う。

この曲は休暇を取るためにとある島にいったら、メンバー全員全ての店で入店を拒否されたのだという。当時悪名高きピストルズはどこへいっても出禁状態で、ジョニーとシドはやけ気味にベルリンの壁を見に行くことになって、その時の思い出というか、印象が歌われたってわけだ。このあたりの曲にちゃんと耳を傾ければ、ジョニー・ロットンが、当時、どれだけまともだったというか、インテリジェンスをもっていたことがわかる。とくに、反戦の曲でもないが、そのあたりは社会派とまではいわないが、皮肉まじりに政治的な茶番として、世界の分断に触れている。ちょうど、ジョン・ライドン抜きでフランク・カーターをヴォーカリストに迎えて、何度目かの再結成されたピストルズに対し、このカリスマフロントマンは、この再結成を茶番だと称し、とくに、自分が書いた詞に対するプライドに傷がついたことを嘆いたのもわかる気がした。

コメントを残す