かんかくという道具を

きながに育み磨きながら

くれぐれもステッキなものが

けいさん高さにおちいらないことを願う

これすなわち感覚の正常化なり

◆蚕趣味?

下着絹(シルク)の肌触りって気持ちいい。そのシルクを生み出す元が蚕が作る繭。その昔、ドキュメンタリー映画「牧野物語・養蚕編」77(小川紳介)を観て、いたく感動した記憶がある。蚕ってのは、いわゆる蛾の幼虫なわけだけど、これが意外と可愛いのですよ。撮り方にもよるんだろうけれど、桑を食む蛾のお子様たちの姿は実に愛おしかった。おまけにそれを敬意を込めて「おこさま」とよび、せっせせっせと桑の葉を与えて愛でる姿が実に良かった。繭を作って繭の中で眠る「御蚕様」か。ちっちゃなころはカブトムシやクワガタ、カミキリムシや玉虫なんかに惹かれるわけだけど、大人になったら、こういうものが好みになるなんて思いもしなかった。ちなみに、群馬では「かいこの王国」なちょっとリアルなお菓子までつくられているから、すごいもんです。

そういや、あのモスラも蚕から産まれた怪獣だと思ってたけど、あっちはヤママユガ科の蛾がモデルなんだってね、などとひとりごとを吐いてみる。もちろん糸(意図)はございませんが。

白い肌、くねくねの身、糸をつむぐ高貴な生き物である蚕のことを思うと、養蚕っていう仕事がとっても魅力的に思えてきた。なんなら明日から部屋で「御蚕様」を飼ってみようかしら? そして部屋に大きな繭を作ってもらってさ、そこで眠ってみたい。そんな夢を見るのであります。だからといって眉ひそめないでよね。ただの空想噺なんだからさ。

◆角砂糖がとけて行く瞬間

女のエロスは絶えずその曲線にあり。ヌーヴェル・ヴァーグの映画監督トリュフォーは、女の御脚フェチで有名だったけど、ぼくはその上まで含めての女性美、そんな曲線フェチかもしれない。腰からでん部、はたまた背中の曲線、そして緩やかに伸びるうなじ。だから、ついつい丸みを帯びたものにこそ気をとられるのかもしれない。ただしそこには例外もある。ひとつあげると角砂糖。白い(キャラメル色もあるが)ということもあるが、あれぐらいの小ささだと少々角があるのはやむを得ない。第一もろいのである。安部公房の『砂の女』は、家の天井から砂が降ってくるだの、砂が腐るだの、ちょっと不思議ちゃんの話だけれど、「角砂糖の女」だったらどうなんでしょうねえ? 江戸川乱歩あたりを意識したもうちょっと幻想系になるかもしれない。適度な柔肌と脆さ、そして適度な潤い。どこか女性的なイメージがするのですが、いかがだろう? コーヒーでも紅茶でも、熱く沸き立った液体にポトリ。しからば、底に下りつつも、甘い液体となってシュガーキューブがシュワァーと溶け出す。その瞬間がなんともいえずいい。あと、手でつまんで入れるという行為も、オブジェ的な親密感がを感じる。

ちなみにビョークは、かつて、シュガーキューブスと言うバンドの歌姫をやってたっけ?

こうしてみると角砂糖ってやつは、ずいぶんエロティックな造作をしている気がする。だから顆粒じゃどこかつまらないわけなのよね。

◆かさねぎはおまかせ

小学校の理科の授業で、たまねぎの細胞を顕微鏡でのぞいたときの、あの記憶。セルのなかに円いポッチがあり、その細胞の美しさが残像として今も残っているのです。考えたら、今も昔も反応するポイントは変ってないかもしれないな。昔から、へんてこな形、模様、色彩など、見た目に不思議なものに、妙に惹かれてしまう。もっと踏込めば、オルディン・ルドンのように、顕微鏡で見える世界が好きだともいえるが、昆虫の顔なんてものをリアルに見てしまうとヘンに頭に残るから気をつけないと。

で、この玉ねぎ。料理の際には慈悲の涙を流させる術をおもちのようで、内部は完璧武装とくる。なかなかの業師なのであります。幾重にもなっていて、たまねぎ構造とはよくいったもので、見事なまでに緻密な重ね着の美学を備えている。細胞同様、この完璧の層と表皮の皮の艶、光沢、その中身の白さ、曲線ともに絶品。紫タマネギの輪切りなんて、実にモダンな造形をみせてくれる。こうみると、完璧な造型の野菜じゃないか。そういえば、エドワード・ウエストンの写真で「Onion Halved」というモノクロの写真がある。とても良い写真で、タマネギの造形に惹かれるのは、なにも僕だけじゃないんだなって思ったものだ。

食材としては、生で食べると身体にいいそうだけれど、そこはちょっと苦手。ぴりっとするでしょう? でもマリネなんかは美味しいと思うし、いためると甘くなるから、基本的にはタマネギは好き。いためて良し、煮てよし、料理にはかかせない、フルシーズンOKの万能野菜である事は間違いないからね。牛丼で、ネギ抜きでお願いします、なんていう注文もあるけど、そこはもったいないな、と思ってしまう。ちなみに、ぼくはねぎだく派、たまねぎ歓迎ですから。

◆可視はしかし不可視で深し

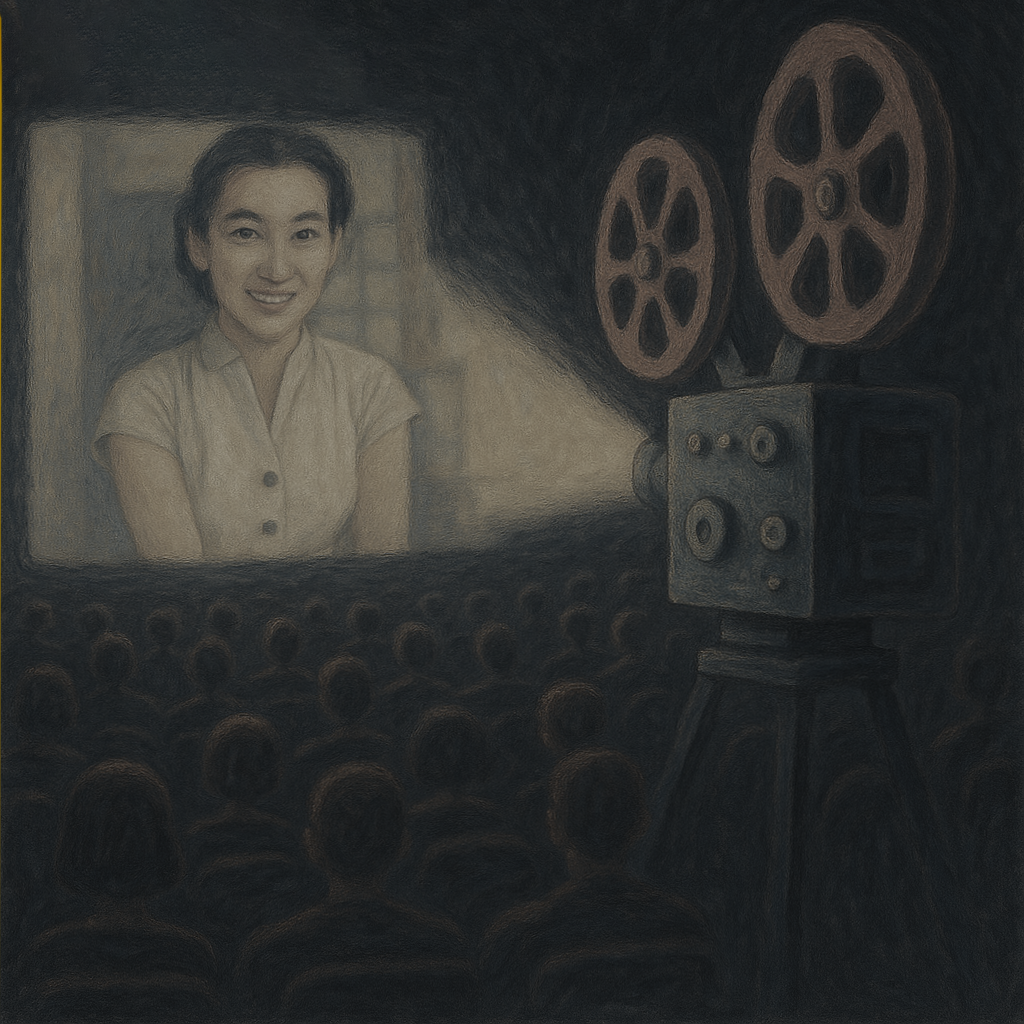

映写機からスクリーンへと伸びる一筋の光。いわば光の帯のなかに、すてきな物語=時間が詰まってるってことだなあ。これは闇の中だけの特権、デジタル時代では味わえない銀幕の魅力。

たとえば、ランプに棲む召使。煙からほ〜わんと現れ、「ご主人様ご用件はなんでございましょう?」 そんなアラジンのランプがあったらいいなと思う。ならば、とふかしてみるタバコ。知らない間に大気の襞に参れこむ紫煙は、年月ともに白い壁を黄ばませても知らぬ顔とくるが、ここの時勢、とんだ嫌われ者になっちまったものである。

夏になれば、縁側で冷涼な風を導きいれる風流な演出家たる打ち水。その水も用を足したらそそくさとお帰りあそばす。あんなに降った雪もだるまでさえも、真昼の太陽がくればそのうち一掃される運命。はて、だるまに足があったんだっけか?

水性のペンで書いたはずの名前はにじみ、いつしか象形文字へと移ろいゆく有様。打ちこんだはずのパソコンデータが、いつのまにか消えてしまってやがるとは……とほほ。

取っ手にふれただけでパチッとおおきな静電気! 痛っ! といったところでイタズラ小僧はしたり顔で鍵穴にでも隠れて笑いを噛み殺しているのかも。花粉の季節。空を飛んでいたって、この目じゃとうてい見えやしない花粉たち。人間のくしゃみやかゆみなんてどこ吹く風、蜜蜂たちにはそれがいとおしいもののごとく巣に持ち運び、ぶぅ~んぶぅ~んとご満悦の羽根ダンス。

どれもが魔法のようなこの世のからくりではございませぬか。ただし、人の目のなかで実際に繰り返されている出来事。あるときにははっきり見えるし、あるときからはからきし見えない。見るものがいて、それを見ていると感じなきゃ、それらはまたどこかへ自由気ままに立ち去ってゆくだけのこと。人間だって、そのうちに、まるで嘘みたいに、動かなくなって、真っ黒焦げにされ、そしてハイどうぞさいならと、灰になって土の中へ、あるいは風の中、水の中へと紛れ込む。その先は、たとえうっすら目の前にあらわれたって、誰も気づいてなんぞくれないのがこの世の切なさである。とまれ、見えないことというのは、すばらしくファンタスティックなことぢゃないか。おっと、透明人間を忘れていやしたか。しかるに、見えぬ心のうちを見透かそうったって、そうは問屋が下ろさない、ってのがこの世の現実ですぞ。くれぐれもKYには気をつけあそばせ。

◆カプリコーン同盟

地味で、頑固(融通がきかない)で、堅実。現実的、忍耐強く努力家、社交ベタで大器晩成型、野心家で革命家……これ、一般的な山羊座のイメージだそうで。占いを必ずしも鵜呑みにはしませんが、占星術(星の動きによる影響)というのはすこぶる興味があります。わたしは生粋の山羊座生まれなので、やっぱし山羊座の人が気になるもんです。ところで、山羊の三賢人を知ってますか? (世界の)ボウイ(デヴィッドボウイ)・サカモト(坂本龍一)・タケシ(北野武)、いわずもがなの戦メリトリオ(凄いことですね)です。勝手にそう呼んで同胞のよしみの気分に浸っておるわけです。まあ、個性はそれぞれ、どこが地味なの?と思うひともいるでしょう。ですが、山羊座のわたくしからすると、やはり、このひとたちは一見派手な感じですが、基本的には地味で、働き者、つまりは極め付けの努力家だったりするわけで、ソコが実によく理解できる所以でして。

山羊座のイメージで、もっともインターナショナルな人物は? これ間違いなくイエスさまでしょうね。

磔刑に処されても復活するあのタフさ? とにかく偉大なカプリコーンNO1、オンリーワンのジーザスクライスト。なんたって星人、そうぢゃなくて聖人よ、聖人にはだれも敵わないでしょう。文献に依れば、聖女ジャンヌダルクも1月6日生まれというのが出てくる次第。その他にはダ・ヴィンチ、三島由紀夫、パティ・スミス、スコット・ウォーカー、シド・バレット、樹木希林、ユーミン、町田康と続けば、何となく出てくるイメージを総合すると、何となく共通項がみえてくる。そんな自前のカプリス研究による、まわり(かなりの山羊座サンプルあり)を見渡すとかなりの確率で納得することが多いのも本当です。

不思議なもので、やはりこうした人間たちとは、不思議とウマがあうことが多いのも事実。てなことで、あなたも山羊っ子なら、素敵なカプリコーン同盟に参加しませんか?

◆カモンカモンHey家紋

頭が高い、この葵の紋どころが目に入らぬか、という例の黄門様のキャッチフレーズを引き合いにだすまでもなく、家紋というのはその家の顔であり、記号によってその意を表す、いわばデザインそのものですよね。そこから名前がわかるという。家紋は動植物、文様、用具、建造、自然現象などをうまくグラフィカルに配置したもので構成され、この紋様を、図録等でながめていると飽きません。デザインの勉強にもなるし、いろいろみていると、未だにそのエッセンスが引き継がれているのだなあと思います。カモンって響きも素敵じゃないですか。徳川家の三葉葵紋もけっこう好きですが、個人的には亀甲紋が気に入っていますね。これは亀の甲をあしらったもので、形だけならミツバチの巣の六角形ともいえますが、日本では亀そのものがとても縁起のいいというか、おめでたい生き物とされているところに由来するようです。代表的なのがキッコーマンのロゴですね。

紋様=日本的な、ということですが、まあデザインとして考えれば、あらゆる絵文字はひとめでその意味を伝えるための図、というものだから、幅広い意味で絵文字の一種だと思います。最近ではQRコードなんてーのも、ある種の家紋じゃないんでしょうかね? あるいは女子高生などが好む携帯メールなどでやりとりする絵文字にもみられるし、アイコン、ドット絵なんかもそういう意味で同じですね。絵文字をピクトグラムといいますが、こういうものは簡単に見えるんだけど、じつによく考えられていて、デザインを考えるときのヒント、アイデアにもなるし、じゃあ、ひとつ作ってみるかといわれても、結構センスがいるものだなあと思います。とにかく柄がたくさん並んでいると、それなり圧巻で楽しいですね。

◆殻のあと

真夏に日焼け、で別段驚くことはないけど、日焼け後の皮剥けってなんか気になるのですよ。つまり、過去、というかもうはや不要になった残骸、としての実体なき実体。つまり時間がつまってるってこと。このつまってるってことにいたく、刺激されますのね。

たとえば蝉の殻。脚の先の爪跡までリアル。背中が割れて、そこから出た、ってのが丸出しの痕跡の生々しさ。蛇の脱皮なら財布に入れるとお金が貯まるなんていうしね。どれもがはかなさを宿しつつ、過去の痕跡をどこかでつなぎとめている。

バラエティなんかで使われるかぶりもの、あれはあれで、ひとに魅せなきゃただのかぶりものでしかなく、終わって脱ぎ捨ててしまえばあれも一種の殻だろうか。

ペンキ塗りたては、要注意だけど、ペンキ剥げかけってのは極みだ。だって、それは自然が生み出した、これぞエフェクト処理なのだもの。いい感じのジーンズの色落ちなんかもそう。ストーンウォッシュ加工じゃあだめなんだな。人間ならさしずめ、歳のとり方にあたるのだろうか? いい感じのおじいちゃん、いい感じのおばあちゃん。いい感じの死体なんてのは勘弁だけれど。

◆ガラスをつたう水玉たち、雨粒の動き

雨の日、電車の窓や車のフロントガラスに、どこからともなく集ってくる雨粒になぜか惹かれます。ひとよんで水滴競馬。透明なるものたちの交友の場か? そこで、天真爛漫に、一滴一滴違う表情を持っているものたちが規則性もなく、運動を繰り広げる。大量のそれと混ざれば個はなくなる。つまり1+1=2ではなく、∞無限ってことか? (タルコフスキー「ノスタルジア」のドメニコの部屋には、そのようなことばがあった……)

コップの水、プールの水、そして海。かくして集団の水は、個という概念をも包括する宇宙である。とはいえ、いつのまにか影も形もなく消えてしまう、なんとも気まぐれな水滴たち。点が天に転じる不思議なやつらに乾杯!

◆カラーペンシルハーモニー

画材で好きなのは色鉛筆。そこにはちょっとばかりこだわりがあります。パステルなんかも好きだけれど、粉まみれにはなりたかない。後片付けに難儀する。絵描きにとって、絵の具ってけっこうお金がかかるものだし、始末が面倒。その点色鉛筆は長く楽しめる。なかでも水彩色鉛筆が気にいってるね。あとで筆をつかって質感を変えられるのがいいんだな。まあ、鉛筆だから削らなきゃいけないこと、そしてしばしば折れることが難点だけどね。ぼくはFiberCastell社のものを使っいるけど、なんだかとても紙となじみがいい。色鉛筆の画家といえば、ゾンネンシュターン、アドルフ・ヴェルフリ、あるいはクロソフスキーなんかがとくにお気に召してます。いずれも異端の画家たちだけど、そのタッチは実に優しい感じがする。まさに色鉛筆ならではの質感を生み出すことに成功している。絵の具がロックだとしたら、色鉛筆はひたすら室内楽って感じで、その色彩のハーモニーはどこまでもやさしく優雅で豊穣だ。

◆軽さの詩学、カリグラム

パソコンや携帯上ではいまや当たり前につかわれてる絵文字。単純だけど、こういうのは感覚的に嫌いじゃない。一目で分かる記号、言葉を視覚化したものは、いわゆるピクトグラムと呼ばれ、一種のグラフィックデザインでもあるわけだけど、詩の表現としては、別にカリグラムというのがあります。いわゆる目で読む詩。

文学的にみると、先駆的にはフランスのステファン・マラルメの「骰子一擲」があり、そして本家はギョーム・アポリネール自身のネーミングによる一連の詩作品、その名も「カリグラム」。今日のビジュアル詩に少なからず影響を与えているのだと思う。ヴィジュアル詩の素朴なものとして、いたってわかりやすく、見たとこ勝負のできるこの手法は、なによりも直感的、感覚的で、多感な十代だったわたくしをとりこにしたのでした。

アポリネールのは、単純にタテヨコナナメの配列を工夫したものから、雨とか眼鏡とか言ったもののイメージに当てはめたもので、斬新というよりは、機智の富んだ感じとでも申しましょうか。今のように、コンピュータグラフィックスのような精密なものとは違い、手紙などの端にちょこちょこと描き記されていたものにすぎませんが、パソコンなどない時代だから、きっと初めてみた人はそれはそれで驚いたかもしれない。詩というものが、仰々しくなく、量り売りで売られる駄菓子のようにして編まれてゆくその軽妙さ、自由さに乾杯です。いつの日か、店頭で「詩」が量り売りされるような感覚の時代が訪れないものでしょうかねぇ、なんて考えてみると、それはそれで楽しいではありませんか。さても、あなたの詩は何グラム?

◆カレー度スクープ

カレーってどうしてあんなに定期的に食べたくなるんでしょうね? もう、呆れるぐらいぼくはカレーが大好物でして。カレーなら、スープでも、グリーンでも、キーマでも、ベジタリアンでも、レトルトでも、なんだっていい人間です。いつだってカレーが食いてえなあ、と考えてるんです。正式にはカレーライスなんですけどもね。ナンも好きだしサフランライスも悪くはない。ただ、やっぱり白ご飯とカレーにつきますね。別に本格的インドカレーでなくたっていいんです。ニッポン人好みのカレー、それで十分。自分で作れば、3食カレーってなことにもなりますが、それでも飽きがきません。女子がデザートに別腹というなら、ぼくはカレーなら別腹と申しましょう。次の日もまた次の日も、といきたいけど、すぐに無くなってしまう。いやはや、VIVAインド! カレーを作り出した賢者に真っ黄きの舌を出して敬礼!

本場インド人がニッポンのライスカレーを食って、どう思うのか? そんなことはどうでもよくって、日本人とカレーはすこぶる相性のいいメニューだというのは否定し難い事実でしょう。カレー度はすこぶる高い国民だと思いますね。ところで、ボンカレーのレトルトなんて、むかしキャンプなんかで長宝しましたが、あの懐かしい看板、今でも日本の地方へ行くと残っている地域があるんでしょうか? そちらもそそられます。

◆ギャグのセンスで風興しざんす

風に種蒔くものはテンポを収穫する(クロード・ンバリ)

通常会話のなかにはダジャレなるものがあり、これは発するタイミングによって、天国と地獄ほどの扱いをうけることになります。おやじギャグ(この呼び方自体がすでにおやじギャグっぽくない?)なんていわれると、顔で笑って、実は心なかで泣いてしまいます、なあんてね(●︎´ڡ`●︎)。

わたしの好きな粋な哲学者九鬼周造などは、その名著「いきの構造」のなかで、「クキがクッキーでグキットした」という秀逸なエッセイを残しておりますが、だじゃれもわからないひとは、むなしい、などといってくれてますけども、まったくもって、うむうむ、同感いたします。

もともと、詩やラップなどは、韻を踏むことがひとつの約束ごとになっていて、そこでは無条件にダジャレがからんできたりします。かっこよくいえば、ウイットというやつでしょうか。もちろん、だれも「ダジャレ」とは思って書いているかどうかは別ですが。反対に、安易な替え歌なんかはどこか安っぽく聴こえます。アイロニー、パロディの類いというのは、所詮知的センスがないとただの悪口ですからね。言葉を扱う人間としては気をつけたいところです。その点、会話における駄洒落というのは、まあ、罪がなく、ちょっとした清涼剤にならんともかぎらないので、上手く使えば潤滑油でもあります。洒落には洒落を、ユーモアにはユーモアを、まさに抱腹させて報復を、ってな感じをモットーにしております。

まあ、ときには こんなところで、一服。ことばあそびなるダジャレ-ヌーボーなどを気楽に召し上がりになっていただいて、前屈みの姿勢を起して、ひとつ風など興してみたいもんですね、はい。

◆銀色の友だち

蛇口が好きというと、なんだかヘンですかねえ? 朝井リョウの小説「正欲」には、蛇口泥棒のニュースネタが出てきて、思わずおっ、と思ったのですが、あれは蛇口フェチではなく、物損した蛇口から吹き出る水に興奮する「水フェチ」として描かれているんですよね。だから、ぼくのフェチとはちょっとちがう。もっとも、最近の蛇口って、見た目から洗練されていてカッコいいんですけど、僕が好きな蛇口はひねるところが三角形で、銀色の曲っているやつ。ほら、よく家を取り壊した後の空き地なんかに転がってたりするあれです、あれ。ノスタルジックなやつ。むかしは一家に一つはありましたよね。ひとよんで銀色のトモダチ。なんで好きなのかはよくわからないですが、あのカーブと機能は水を通過させるだけのもので、それ以上でもそれ以下でもないのです。野球ならセットアッパー(中次ぎピッチャー)やバントの名手、サッカーでいうアシストとおんなじことです。その地味さ、渋さ。でもあの形、そして銀色のかもす神秘に惹かれます。この銀はもちろん反射能力があるし、水滴やサビがつくこともあるので、いつも一定じゃないんですよね。スプーンもそうなんですが、あの絶妙のカーブ感というのが、どれほど機能的に無理がないか、というのがひとつ。その他、こじつけかもしれませんが、ボリス・ヴィアンの小説「うたかたの日々」では、水道の蛇口をつたって移動するうなぎの話が出てくるけども、そういうのって楽しいな、なんて思ったことがあります。そういえば、僕らの子供頃は、水道の蛇口から直接水を飲んでましたよね。のどかな時代でありました。

◆クスクスと思い出し笑い

クス玉を割ろうと紐を引っ張るも、どうにも玉が二つに割れない。で思いっきり引っ張るとクス玉ごと頭に落ちてきちゃって大笑い……てなことなんかを想像してみてくださいな(クスッ)。あるいは北アフリカ料理のクスクスを前に、まるで小鳥の餌みたいだなぁなんて思ったら、その口がとんがって鳥のくちばし状になっちゃった(クスッ)、とか。そうそう、町康の『くっすん大黒』はなんとも面白かったなあ。フランス映画界の恐るべき子供、レオス・カラックス、そしてミスターダダマックスことマックス・エルンスト、……いろんなことがクスダマ状につまっているおバカな脳みそ、ときおりそこからはみ出たやつをみて、吾輩はたえずクスクスとやっとるんです。

人によっては思い出し笑いを不気味だと敬遠するのはなぜなんだろうか? 時間差の笑いが、不意に襲ってくるだけなのにね。そう、笑いのディレイ、笑いのダブ。それらは、過去の回想への肯定的な喚起を意味するものではないのかしらん?

みんなが同じリズムで生きていないからこそ、自由が幅をきかせるってものだよ。おもえば、昔、クスクス笑いが好きだったガールフレンドがおりました。あの娘はそういや南方熊楠が好きだったなあ。

◆ゲーム小僧の血が騒ぐ

いまでこそ、ギャンブルなど全くやりませんが、中学生のころは、よくゲーセンことゲームセンターに行ってましたね。ピンボールとかコイン式のスロットなど、ゲーム好きでした。もっとも、ゲームといってもお金がかかります。お金がないといっても、小遣いをつぎこんで・・・・、あのまま、ギャンブラーの道ヘすすんでいたら、どえらいことになっていたでしょう。

そんなぼくがもっともはまったのがインベーダーゲーム。これは一世風靡したやつです。テレビゲームの先駆けとなったので、知っているヒトも多いんじゃないでしょうか。それまではブロックくずしぐらいしかなく、なんとも画期的でした。今みてもシンプルですがよくできていますね。音を真似したりしていましたっけ。学校帰り、ボーリング場に隣接のゲームセンターで、ほぼ毎日のようにやっていたのですが、なにせ、一台しかなく、順番を待ってそわそわしていました。上手いやつがやるとなかなか回ってきません。ゲーム自体は、攻略本などが出ていたほど、あの頃みんな熱中していましたね。でも一回100円で、さほど上手ではなかったのですが、随分小遣いはつぎ込んだ記憶があります。そのほか、パックマンとか、ギャラクシーとか、素朴ながら、当時のテレビゲームには夢中になったものです。

そのインベーダーが、その昔ケイタイのオプションについていたのです。やってみると昔の感覚がもどってきましたが。このチープさ、ファミステ世代でなくてよかったなあ、ふとそう思うのですが、やはりあのテーブルゲームの味わいが忘れられませんね。

◆幸か不幸か効果 ON

昼間、小学校や保育園のそばを通ると子どもたちの笑い声や遊んでいる声が、ひとかたまりになってザワザワして耳に飛び込んでくる。それがなんだか、ミュージック・コンクレートやある種の心地よいノイズミュージックに聞こえてはっとすることがある。それとか、電車が閉まるときに鳴る警告音や、連結部やレール上での軋みの音とか聴いている音楽に混ざってうまく重なると、まるでフリーのジャムセッッションのような感じがあってなんとも面白いんだよな。

あらかじめ、用意された効果音というのがあるけれど、要するに専用のSEというのが、映画やドラマ、動画なんかじゃ当たり前のように使われているけど、誰も音楽としては聞かない(といってもDJやクリエーターなどと称するものたちならたぶんにもってたり聞いてたりする)。そういうのをたまに聞くといろいろ発見があるものだ。雨ひとつとっても、小雨から豪雨までさまざまな強度、趣きあるわけで、音だけで情景がいろいろ浮かんでくるから面白い。ぼくはそういた音ばかりを狙って、街角や自然に出向いて直接自分で拾い集めるフィールドワークが好きだ。音楽家のなかにもそう言うことをする人は何人かいるけど、彼らはミュージシャンというか、音響蒐集家っていう側面も持ち合わせている。僕の大好きなドイツのコニ-・プランクやホルガー・シューカイなんかはまさにそういう音楽家だった。あるいは、ピーター・キューザック。まるで蝶を追い掛けるヘムレンさんみたいに、音を追い掛けてる素敵な感性の持ち主だ。そういえば、教授こと、世界の坂本龍一も、晩年そう言うアルバム『OUT OF NOISE』を作っていたっけな。わざわざ北極圏へ出向いて、「氷河の下を流れる水の音」なんかを録音してそのまま楽曲の中に使用していたっけな。その少年のような姿を想像するとなんとも素敵だと思った。

◆検索ぐるぐる、知恵のグル

インターネット時代、ほんと便利だなあと思うのが検索という機能じゃないでしょうか? そのうち死語になるであろう「ググる」というなじみの言葉。PCであれ、スマホであれ、今は誰もが検索しない日はないんじゃないでしょうか? 辞書いらずのこの機能、ほんとうに助かりますよね。最近ではAI機能が進化し、もはや検索窓というのもアナログな感じもします。というか、このオンライン検索機能こそ、21世紀最大の発明PCや携帯電話の一番の機能なのかもしれない。WEBの世界、水面下では仕掛けをめぐって、いかに上位に来るか、ということに躍起になっていた時代がありました。そうした水面下の仕組みも日々大きく変化していますからね、ある意味業者は大変かも知れません。それにしても、googleってすごいな。元は10の100乗という意味の単位googolの造語らしいのですが(ちなみに命名者ラリー・ペイジによるグーゴル (googol) の綴り間違いに由来するのだという)、アルゴリズムを調整することでこの膨大な世界を牛耳っている、まさに一つの宇宙と呼んでもいいでしょう。このグーグルで一番凄いと思ったのは、「ストリートビュー」というやつで、地図プラス、現地の景観を、360度の3Dで一瞬にして見せてしまうというもので、その機能には正直驚かされました。現地にわざわざ足を運ばなくても、その場所の見たくれをオンラインで確認出来るのですから。もっとも、それはすべてグーグルカーと呼ばれる自動車で各地を走行し、集めた画像がもとになっているのですから、所詮コンピューターといっても、そのさきに人間がいるのだということをしっかり考えさせてくれます。

◆声とエコー

うぐいす嬢(いいなこの響き)とはよくいったもので、声だけで立派になりたつ人種がいます。声優(ナレーター)というのもそうですね。彼らは声そのものが道具、それゆえわたくしの大好きなオブジェ感覚をくすぐってくれます。わたくしの好きな声色リストをちらり(古いものもありますが)紹介すると、まずはムーミンをやっていた岸田今日子、あるいは昭和の美女サントリーのCMでの大原麗子、「妻を告白する」若尾文子の告白、ラジオ番組クロスオーバーイレブンの津嘉山正種のナレーション、日本まんが昔噺での市原悦子と常田富士男の語り、ど根性ガエルのくじらくん、できるかなのナレーションとゴンタくん、コクトーの詩の朗読、お相撲さんの高見山の声、笠智衆の小津映画の台詞回し、パンチョ伊東のドラフト時の読み上げ声、オスギとピーコの息のあった掛け合い、最近では、ムットーニ劇場での本人のナレーションなどが好きでしたね。

たとえばやまびこって、実際この耳で確かめたことがないので、想像の世界だけでもの申しますが、ちょっと面白い現象だなと。声が不思議なのか、その仕組が不思議なのか? 山があたかも返答するかのような錯角とはこれいかに?(やってみたいなぁ)。普通に喋っている声も、電話を通すだけで印象が変わるものだし、ましてやエコーがかかるとムードが一変します。その代表例はお風呂場…………ババンババンバンバン…..イイ湯だな、と頭にタオルをのっけた陽気なおとうさん、せっけんの泡でシャボンを飛ばしてラララララふんふんふん、の美肌の手入れの御機嫌おじょうちゃん、お風呂場で鼻歌、なんていうのはいかにも日常の牧歌的風景ですこと。立派にホールエコーたっぷりの味付けで臨場感いっぱいのマイカラオケ。

というわけで、そこは気兼ねしないプライベートなカラオケルームだから、何を唄おうといいじゃありませんか。ちなみに、自分はとくに決まった歌はないですが、そのときそのときのマイブームな歌を口ずさみます。とはいえ、意図しないところで、サザエさんのテーマソングだったり、ハクション大魔王のあくびちゃんのテーマだったり、なんでもない昔のアニメソングが急に出てくるのが不思議。ときにはなにげに六甲おろしだったり。なんか普段思いもよらないものが我口をかりて飛び出すことがあるものです。なかには恥ずかしくていえないようなものまで。ははは。

◆ここは甘党、ココア党

一日25杯のコーヒーで文豪になったわけでもあるまいが、かのバルザックのコーヒー好きは文学好きには有名な話。でも稲垣足穂のココア好きはコアな足穂ファンしかしらないかもしれない。むかしバンホーテンのCMをやってたのは、栄光の背番号3、シゲオ・ナガシマで、彼がココア好きかどうかは知らないけれど、あながち似合わない飲み物でもないのかもしれない。要するに、ココアって、どことなくキュートなところあって、世の硬派な男には愛されそうもない飲み物らしい。

フランスでは、ココアとはいわず、ショコラショーという。イタリアではチョコラータ=カルダ。チョコを溶かした濃厚なもの、つまりはそのままやん、ってなわけだけど、ホットチョコレートのことだね。そんなココアがたまぁに飲みたくなる。

疲れたときに、チョコをかじりたくなるのと同じ理屈である。もちろん、バンホーテンでなければならないほどのこだわりを持っているわけでもない。森永でも明治でもどこでもかまわない、ただし、お湯で溶いたココアほどまずいものはないという認識は譲れない。自販機で紙コップで飲むあれでは満足しない。できればミルクで溶いて、シナモンを添えれば完璧。まさにホッとする飲み物のできあがり。

◆心をつなぐてにをは

最近のカップルは白昼街中堂々と手をにぎるし、キスや抱擁ってのも別段おかまいなしにやってますなぁ。恥ずかしくなるようなものもあるけれど、わたしゃ、昔っから別にいいんでねぇかい? と思う擁護派なんで。まあ、年輩のかたがたからすりゃあ、カルチャアショックならぬ、ジェネレーションギャップというやつでしょうか。

でも、ときおり、本当に仲のいいおとうさんおかあさんたち、はたまた老夫婦もいたりして、仲睦まじき形としてのもっとも自然なスキンシップはこころのスキップを生み、まことに微笑ましきかな、と思いますがね。で、一口に手を繋ぐといっても、手に手をとるものから、腕や腰にしがみつく、あるいは手を回すようなものまでいろんな形態があります。それが必ずしも愛情の濃度だとは思いませんが、関係性の温度、目安にはなるのでしょうね。

ちなみに、あたしめは、というと元来照れ屋ですが、手を繋ぐという行為そのものは、見るのも、するのも好きですね。母に手を引かれた子供の愛らしき姿、はたまた、手の温度が変化する恋人たちの心のサーモメーター、それって本当にいいものですよ、いくつになっても。国を問わず。

◆コードレス、ノーストレス、つまり高度なんです

日常でコードレス(ワイヤレス)であるっていうのはありがたさを実感しますね。特に家電。コードという縛りのために、これまでしばしデザイン性にもどこか難があった。音楽を聴くにも、BLUETOOTHの便利さは、以前のイヤホンからすると雲泥の差。固定電話なんて、いまでも配線がどうのとかいってますからね、携帯はそれをまったく自由にした点だけでも十分画期的。まあ、掃除機のように使う時だけコードを引っ張り出すぐらいならいいけれど、それでもエリアが限られてくるのが面倒。だいたいの家電はコードありきで、コンセントのある場所を基準にレイアウトも決まってくるし、なにより足元でごちゃごちゃ、たこ足配線となると、見た目もよろしくないしイライラは尽きませんね。

あとは街中から電線、電柱が消えてくれれば、都市の景観も大きく変わると思いますね。ロンドンやパリ、ベルリンなどの都市では無電柱化がほぼ完了しているといいますし、近い将来、おくればせながら日本も地中化計画がすすんで名実共に近代化され、それこそ、インスタ映えする街並みになるんじゃないかな、と少なからずわくわくしているんです。

◆ゴーヤは良い子?

ニガウリ、通称ゴーヤといえば、苦いわけです、はいそりゃ確かに苦い。でも、この苦さこそが、“売り”であって、苦くなきゃただの瓜ですからね。そうなんだけど、私にしても、最初口にしたゴーヤは、ちょっと勘弁、というかそれこそ苦手の味覚でした。が、友達はみなゴーヤ好き、で、ゴーヤ料理をご馳走になっているうちに、おかげさまでゴーヤが食べたい、とまで思うようになりました。

で、実際、ゴーヤってどう料理するのがいいのか、その苦味をどうすればいいのか、検索でちょっと調べると、苦いからいいのです、苦さを活かした料理法など、そのようなものが目に留まったわけでした。そりゃそうだ、と妙に納得して、その苦味を愛そう、つまりは受け止めようとだけ思い、あとは気の向くまま豚肉とトマトと卵とこのゴーヤをオイスターソースで炒め、かつお節を載せて(あれば刻みノリなんかも)みたところ、これが実に美味しかったのです。今じゃカレーにも入れるし、サラダにも使うし、チャンプルーだけではない幅広いレパートリーに活用しております。あのグロテスクなイボイボな外見も含めて、なんだかいとおしき食べものになりましたとさ。輪切りにしたときのあの感覚がなんか好きなんです。

◆幸福の機械

猫の言語というものは実に豊かである。決してニャアだのミャアだのというような通り一辺倒なものではない。それは愛猫と暮らしている人間なら誰だって知っていることだ。スリスリしたり、尻尾を振ったり、甘噛みしたり、フワーと威嚇したり、いろんな“言語”を用いて、同居人に何かを促す。その何かを解明するは別に難しいことではないが、言葉にするとなんだか野暮ったい気がしてくる。だからここでは、それをいちいち猫の言語解説として繰り返さないで黙っている。だが、その最たるもののなかで、喉を鳴らす行為、その音だけは実に不思議でつい究明したくなってくる。一体彼らは何を伝えたいのか? ただゴロゴロと書いても伝わるだろうが、実際は表現し得ない何かが唸っている。振動しているのだ。ロラン・バルトはそれを「幸福の機械」と呼んだ。言い得て妙とはこのことか。この幸福の機械が稼働している間は、こちらも思わず幸福を共有している気分で満たされる事になる。これは愛猫を持つ人間の特権だ。少なくとも、この幸福な機械がブンブンうなっている間は、幸福が持続していることを意味する。だから、双方が満ち足りた瞬間なのだ。ズバリ、猫との暮らしの中で最も好きな時間なのである。

◆珈琲ブルース

「昔、アラブのお坊さんが・・・」という出だしで始まるのは西田佐知子という人が歌っていた「コーヒールンバ」。その井上陽水版で聴いて、ちょっと感動した覚えがありますが、それはさておき、コーヒーと珈琲、あるいはCOFFEEとCAFE。同じものなのに響きが違うだけで、全く違ったもののように感じられてしまう言葉の不思議、言葉の魔力。僕はそういう部分にすこぶる敏感な人間だからかもしれないけれど、珈琲という表記を見たら、まずはコーヒー豆のあの形が浮かんでくるのです。その意味ではチェーン店ではドトールなんかが好きなのは、あのロゴマークによるイメージの喚起力というやつに他なりません。

仮に知らない街で、コーヒーが飲みたいな、と思った時、コーヒーショップという看板と珈琲屋と書かれた看板だと、絶対に後者を選択してしまうんじゃないかと思いますね。当然、店もその響きに沿った雰囲気であって欲しいのはいうまでもありません。そう、細野晴臣の「風を集めて」のなかに出てくる「人気のない朝の珈琲屋」そういうイメージにぐっとくるわけです。結局イメージに支配されているといって仕舞えばそれまですけれども、イメージを喚起する言葉の重要性は申すまでもありません。そうしたイメージつながりで申しますと、頭のなかで鳴っているのは、「コーヒールンバ」ではなくして、高田渡の「三条へ行かなくちゃ」で始まる「コーヒーブルース」あたりを想定している自分がいます。ちなみに京都堺町のイノダにはいったことがあります。レトロカフェの名残は今も残っていますね。

◆ゲラは地球を救う

印刷所というのは常に笑いの絶えない場所だ。などということは断じてない。むしろその逆かもしれない。確かにゲラという校正刷という試し刷りをゲラとはいうが、笑い上戸という意味合いでの、俗にいう「ゲラ」とはまったく無関係なのだ。笑う門には福来たる。ゲラ多き場所には幸せが訪れる。少なくとも活気があるし、楽しい。ゲラの本質とはそういうものでありまする。

だだし、笑いというものに尺度があるわけでもないから、むやみやたらにゲラゲラ笑い声がするからといって、話が楽しいかどうかは別問題である。あくまでも個人の資質である。ただ、僕個人はこのゲラ、笑い上戸の人が大好きだ。笑い上戸の人に悪い人はいない、そんな気さえするからで、その人がゲラだというだけで好感をもつ、というわけでもないが、少なくとも、場の雰囲気作りには欠かせないのがゲラだと思う。ゲラが場を救い、ひいては人類を幸せに導く、というのは誇張だとしても、そういう人は幸せな人生を送る確率は消して低くはないんじゃなかろうか?

ちなみに、ゲラダヒヒという平和を好む猿がいるが、ゲラでおまけにヒヒヒと笑う猿だからゲラダヒヒというんだよ、などと適当なことをいってみたら、ゲラの人はどれぐらい大笑いしてくれるだろうか? いつかそれを確かめてみたい。

◆究極の鍋将軍は?

冬といえば鍋。もっとも簡単でラクチンな料理が鍋。その割にはバリエーションがあって工夫次第でいろんな鍋が出来上がるという冬の食卓の人気者。鍋を囲むっていいな。とはいえ、材料を調達し、どうせ後片付けはしなきゃならないから、ま、どこまでラクチンなのかはさておき、近頃じゃそれなりの美味しい出汁(スープ)がいくらだってスーパーに売っているし、やっぱり手を抜くには最適メニューなのは間違いない。

じゃあ、何鍋がいい?と本題に踏み込むと、これが結構難しい。水炊きもいいし、寄せ鍋でもいい。味噌でいくか醤油(出汁)でいくか、はたまた塩か。うーん石狩鍋やキムチ鍋、いやあ、たまにはすき焼きも食べたいな。そうなるとなかなか決まらない。そこで私はいいたいのです。湯豆腐でいい。豆腐だけ、旨いやつを用意してくれりゃあいい。野菜なんぞなくても大丈夫。野菜を用意してくれるなら、水炊きにしてもいい。要は欲が出るのです。で、昆布なんかで出汁をとったところに、白いサイコロ状の豆腐をいれるだけ。あとは大根おろしかもみじおろしと、お気に入りのポン酢がありゃあそれでいい。なんならおろしポン酢でかまやしない。ネギはあったほうがいい。七味もありゃいいし、なきゃないでいい。実にシンプルな鍋、それこそ湯豆腐をおいて他に何がございましょう? 究極のダイエットフードを、はふはふいって胃に落とし込む。いやあたまらない。ま、京都の南禅寺あたりで湯豆腐を狙って食べに出かけたこともありました。湯豆腐と一口でいっても、そりゃあピンキリ。いずれにせよ、感じなのは豆腐の味。そこは少々無理してでも極上のものを用意できれば、これぞ究極の鍋将軍となりにけり。

◆逆回転でプチタイムトラベル?

ただでさえ音を文字で表現するのは容易ではないのに「逆回転サウンド」をどう表現してよいものやら。というか、別に表現する必要などどこにもないのだが、なまじ逆回転サウンド好きであるばかりに、無用な言葉をついやしてしまったぼくがいる。あのなにかに引っ張られるような、こめかみのあたりをもってひょいともちあげらるような、ちょっとクセのある感じがするあの独特の逆回転サウンドが好きなのである。

音は実際に聞いてもらうしかないのだが、今ぱっと思いつくのはビートルズの「トゥモローネバーノウズ」ではないかと思う。全体の雰囲気と共に、実にサイケデリックなムードの一翼を担う効果的なサウンドになっている例だと思う。今でこそ、ソフトで簡単に逆回転サウンドを作り出せるのだが、昔はそれこそ、録音したテープを逆に再生することでしか生まれしかえなかったスタジオテクニックのひとつであった。その再生音を新たにコピーして生まれるメロディもあるだろう。

かつてボウイはアルバムロジャーのなかの「MOVE ON」という曲だったかで、かつての曲「オールザヤングデュース」の逆回転をもとに作った曲だと告白していたのを聞いた覚えがある。その例に漏れず、この世には有名な曲をわざわざ逆さに再生してうまくぱくった曲というのも随分あるんじゃないかと推測される。

それは別段盗作ではないのだから「ぱくり」という表現はおかしいのかもしれないが、逆回転に惹かれるのは

そうした不思議なプロセスがあるからかもしれない。

ちなみに、詩人で映画も手がけたジャン・コクトーは映像の逆回しを得意にしており、まさに、詩人の手にして最大の武器だと興奮気味に語っていたコクトーの気持ちは良く理解できる。現実に起こりえない時間の巻き戻しが音楽上野出来事として起きている、そう考えることが刺激の本質にあるのかもしれない。

◆心の地図を刷新しよう

社会科目のなかでは地理の授業が圧倒的に好きだった。地理の時間には、手持ちの世界地図を眺めては、見知らぬ国や土地に募る思いを馳せて胸ときめかせていたものだ。歴史も嫌いではなかったが、有り体に言うならば歴史は過去のことであり、地理は現実を意味したのだ。要するに、過去のロマンよりも現実のロマンの方が、若きぼく自身を突き動かす原動力になりえると思えたのである。

けれども、そこからひとつのドラマを知る。その地図を作った歴史上の人物が伊能忠敬である事を知ったきっかけで、忠敬のことをいろいろ調べていくとこれが実に面白い。何しろ、忠敬という人は50を超えて地球一周にあたる距離を、しかも自分の足をつかって歩き、その測量値を地図という現実に置き換えた人だったのだ。膨大な時間と熱量。そのロマン。なんという行動力。ひいてはそれが世界を驚愕させ、幕府さえも揺るがしたというのだから、驚きを禁じ得ない。たかが地図、などと軽率に吐けはなしない重みがある地図作りというものをひとりの男の野望が成就させたわけだから・・・

今日、我々はいとも簡単に地図を手にいれることができる。グーグルマップにおいては、リアルにその場所の情報が写真付きで瞬時に呼び出すことが出来てしまう。それはそれで素晴らしいし、ワクワクもする。けれども、ひとりの人間が普通なら到底叶わなぬような夢やロマンを抱えて、ただひたすら憑かれたように突き進む結果として達成されたその夢の形の前に、テクノロジーの進歩を超越した畏敬の念が生まれるのだ。きたるべきAI時代に向けて、そのあたりの可能性をひとりの人間として心に留めておきたい。なんならば、歳を重ねる毎に地図を書き換えていきたいものだ。

◆ギョっとするスーパー

業務スーパーは少し変わったスーパーである。最近はどんどん増えている気がするが、それだけニーズがあるからだろう。なにしろ「業務」と冠がついているから、一般的なスーパーとは趣が違うのだ。最初はちょっと戸惑った。何しろ違うのだ。何よりとりそろえる商品が玉石混淆すぎて、よくよく自分の目で吟味しないと、たまにとんでもない外れを引く羽目になる。かと思えば、いったいどこの国のものかはしらないが、魅力的商品が立ち並んでいる。要するに世界各国から寄せ集めたごった煮のようなスーパーなのである。それはカルディやコストコ、成城石井といった洗練されたショップとは並列に比べられないのだ。たとえば、冷凍野菜の出所は大概中国産である。いわば、あきらかに怪しげなものが混じっていそうな気配がする。味の方も自分で確かめてみるまでもなく、身構えてしまうが、いざ買って試してみると、さほど気にならないのかも知れない。経営元の神戸物産という会社が責任をもって検査して、安全を謳って販売しているが、それを鵜呑みにするしないは消費者の判断にゆだねられる。とにかく安い。安いものが必ずしも悪いわけでもないが、いいわけでもない。それなりのものも多分に漏れず含まれているところがミソで、それを自分なりに吟味するのが楽しいのだ。その意味では市井のスーパーとは一線を記すユニークなスーパーであり、そこに並ぶまか不思議な商品達をみていろいろ発見して試してみるのも結構面白くなってくる。気がつけばギョースーマニアになっている。

◆古都の磁力、こと京都の魅力

大阪に住んでいた頃から、京都という街は特別な街だったように思う。今でも父の墓もあって年一度は行っているし、なんども訪れている場所で馴染みは殊の外深い。でも近いようで、よく知っているようで、実のところは何を知っているというわけでもない気がしている。それは今ますます強固になってゆく。昔都があった街だからなのか、文化というものがあまた形として残されているからなのか、京都に行くたびには発見がある。だから飽きない。そんな京都について一言では語れるとは思っていない。若い頃から寺院巡りが好きだったこともあって、竜安寺や南禅寺、銀閣寺など、主要な寺にはなんども足を運んでいるし、アスタルテ書房という変わった古本屋や錦町商店、イノダコーヒーに始まって、京大西部講堂と言った好きな場所の思い出もそれなりに持っている。

では京都の魅力はと聞かれたら? それはやはり日本人のアイデンティティが凝縮された街だからということに尽きるのだと思う。大島渚のドキュメンタリー『キョート・マイ・マザーズ・プレイス』などをみていても、やはりそれが他者たる自分にも思いが伝わってくるほど、何か不思議な磁力があるのを感じるのだ。いくら文化が成熟し、街が栄え生活形態が変わっても普遍的に変わらない街の空気が京都にはある。そこは他の街とは違うところだ。多くの観光客を飲み込み、今日は観光都市としても今尚その輝きを失っていない。そんな街に住んでみたい気持ちは今も変わらずある。大阪へ戻りたいなどとは考えないが、関西圏に戻るなら京都へ戻ってみたい、そんな想いがある。それはどこか魂レベルで感じる引き寄せのようなものじゃないかとさえ考えるのだ。

◆粉もん悶々、忘れじの庶民感覚

近年、何かと叫ばれるグルテンフリー。その趣旨を健康への警鐘だととれば、パンやパスタ、ラーメンといった小麦をメインにした馴染みの食品に手を伸ばすのには、なるほど、いささか躊躇しがちになるのも無理はない。が、そんな気持ちと闘いながら、なまじ慣れ親しんだものゆえに、完全シャットアウトとまではいかない。中でもいわゆる「粉物」と呼ばれる関西フード、お好み焼きやたこ焼きといった物への嗜好は、大阪という地に育ち、長年育んだ庶民の味感覚を、そう易々と手放せるものでもないのは関西人であれば共感を得るのには困らないだろう。東京においても「銀だこ」の看板を見れば、たこ焼きノスタルジーが刺激されることがあり、ついついあのまあるい球体の食べ物に手が伸びてしまう。お好み焼きに至っては、山芋だのこんにゃくだの、牛すじだの、泥ソースだの、とそれなりのこだわりを身につけており、家庭でもそれなりのものをこしらえるにやぶさかではないのだ。別に食事制限を課される身でもないのだから、これらの嗜好を時には楽しむのは、やはりおふくろの味ならぬ、ナニワの味、ともいうべきか。とはいえ、小麦粉から米粉への転換を模索しながら、その解決策は日々研究を重ねるとして、これら粉物の良さは、敷居が低く、庶民の味であることに意味があるのであって、特別身構えるようなものではないということが念頭にある。つまりは、どれほど舌が肥えようと、金満になろうが、培った庶民感覚を失わないということに尽きるのである。

◆コースターゴーゴー

コースターがお好き? と聞かれて、いやあ、心臓が弱いものでと答える。いやいや、そちらのコースターではありませんで、飲み物の下にしくあれです、紙のやつ。はあ、知ってますけど、あんなものが何か? と言われてしまえば、いやね、特になんてことはないんですが、あのコースター、それこそ無地物からこだわりデザインのものまで、実に様々なコースターがある、ってなことで、つまりは、飲食店の数だけ、コースター一枚を巡ってのロマンがあるってことがいいたいのですよ。デザイン稼業を営んでいると、意外や意外コースターの需要が多いことに気付かされるのでして。紙や厚み、形。コースターと一口に言っても様々なものがあります。まあ、デザインを競うものでもなく、店のイメージや雰囲気に即して、いかにシンプルに際立たせるか。もっとも、それはあくまでのデザイン考としてのコースターですが、コースターの本来の役目は、飲み物とテーブルを挟むクッションであり、一つのアクセントともいえる飲食店のアクセントなのですがね。近年ではコースターを記念品や単なる販促物として制作するニーズも増えているようですが、僕はその飲食店、とりわけバーなどのお酒を嗜むようなスペースでは、良くも悪くも、どうしてもこのコースターに目がいってしまうんですよね。

◆競馬新聞読本

競馬ってロマンがありますね。なにしろ、馬が走るものだから。しかも血筋を背負って走るから、人間の想像をはるかに超えた世界にある。そんな競馬にハマっていた時期があるのですが、かっこよくいえば、ブコウスキーや寺山修司を気取っていた、といいたいのだけれど、所詮ギャンブル。金が動く。人間が出る。面白いといえば面白いが、何事もほどほどにしないと痛い目に合います。

競馬の楽しみ方は人それぞれ、血統に拘ったり、騎手や厩舎に拘ったり、やれ馬場だ、距離だ、左回り右回りだ、と蘊蓄だけは一人前に叩く、いわゆる競馬マニアは少なくありません。僕が好きだったのは、あの競馬新聞そのものですね。スポーツ紙から専門誌まで、今はネットの予想もたくさんあるから、何を参考にするかは好き好きですが、競馬場へ足を運んで、赤ペン片手に競馬新聞を広げるスタイルがいいんですよね。そもそも競馬新聞というのは、見事に競馬のレースのことしか載っていないわけで、それこそ、馬に関する情報がいろいろ載っている。血統や体重は当然、近走のデータまでレースを予想するための情報は一通り掲載されているのですが、誌面によってカラーがあって、それはそれで面白い。要するに、予想に関係ないことが一切省かれているということが、これほど気持ちいいと感じることがないのです。一般紙や雑誌の類だと、それぞれいろんな情報がてんこ盛りに入っていて、そこから欲しい情報だけを差し引くと、ほとんどどうでもいい情報ばかりだと気づくものです。今は競馬場自体がアミューズメントパークのような体裁で、家族づれで雰囲気を楽しむこともできますが、地方の競馬場なんかの古き良き時代の競馬場で、競馬新聞片手に、馬券を握りしめ、絶叫するような、そんな絵は今や絶滅しつつあります。それゆえに、ノスタルジーを感じるものです、

◆ご飯、みそ汁、漬け物

和洋中、外食産業を見渡しても、食卓を覗いても、これだけバリエーション豊かな食事情にありつつも、自国で食料をまかなえないのは返す返すも残念な現実であり、憂うべき問題である。今、物価高の世の中で、米が異常な高騰を見せ、家計は大打撃。米好き人間にすると、放置すべからず問題だが、我が国の農業自体が国の政策のもとに衰退の途にあることと関連づけて、大いに考えなきゃいけない切なる問題であるが、それはそれ、ひとまずおいておくとして、やはり、我々日本人のアイデンティティの結びついた食風景の源は米であり、そこにみそ汁、漬け物という、むかしから親しみ馴染んで来た食生活をあらためて思い返し、礼讃したいのである。それは究極の食事である。ある意味、それが贅沢なものになりつつあるというのは皮肉だ。そうしたものを食べ続ける限り、昨今悩ましているような病気、糖尿病や癌といった疾病になる確立がグンと減るという研究もある。日本人と病気の関係は今やその食生活の変化にあるとさえいわれるこの世の風潮において、今一度、日本固有の食生活を見直すことが自然なことなのである。どこか日本の片隅の田舎の旅館で、朝はご飯と海苔と納豆に茄子かきゅうりの糠漬けと、豆腐、わかめの味噌汁があれば十分幸せな気分に浸れるのだ。

◆黒板に宇宙を視る

教育を受けてきたものにとって、黒板を知らないものなどまずいまい。黒板なくして学問なし、いわば黒板は知の旅先案内人であり、忠実なシモベ、右腕といっていいだろう。そんな黒板についての関心など、正直まったく持ってなどいなかったものの、あるきっかけで黒板に対する興味が俄然わいてきた。シュタイナーの黒板絵である。オーストリア生まれ、シュタイナーといえば、一言で片付けられないほど、芸術、農業、医学初め、さまざまな分野に精通し、人智学という精神運動を推進した思想家であり、哲学者であり、ことさら教育者でもあった。それまでは、学問にとっての伝言板としてしかみてこなった意識を、大きく変えてくれたこの黒板絵、黒板といえば一般にチョークだから、そのタッチはパステル画などをも想起させるものの、芸術的見地、というよりは、学問や思想の講義の延長上にあるグラフィカルな図形、あるいはスピリチュアルなメモ描き、いわばドローイングのようなものと言っていい。知の巨人松岡正剛氏の言葉を借りれば「シュタイナーの黒板絵はパウル・クレーに匹敵するもの」であり、6年間で約1000もの黒板絵を残している。よくよく考えれば、黒板ときいても、僕らの認識では通常緑板なのだが、黒板の歴史を思い返せば、元は塗板という板に漆を塗って使ってたものに、明治に入ってアメリカから「ブラックボード」が持ち込まれ黒板となったが、その後は墨汁を塗った上に柿渋を上塗りしたもの(つまりはチョークで書き、消すためのマジックボード)として生産され、その際、光の反射が少なく、白いチョークが映える緑が採用されていったのだとか。天然の素材からそんな緑を抽出するのは難しいが、そこでも我が国の技術の高さを知らしめるものになった。そんな黒板に、描かれたシュタイナーの人智学なるものを、ここで展開するのは勘弁いただこう。それこそ、クレーの絵のように、ただ眺めるのがいいと思う。別に、深く描き込まれた絵画作品でもないのだから、その漆黒の中に解き放たれた記号を、ある種の星や惑星のごとく、つまりは宇宙の再現という認識で受け止めればいい。 もちろん、その先に広がる世界は広漠であり、無限なのだ。そう宇宙そのものなのだ。

◆幸運ぞろぞろ、ゾロ目マジック

サイコロで同じ数字が出ること、もしくは2桁以上の数字で全ての桁が同じ数字である場合をゾロ目という。これは幸運のサインと捉えられることもあって、なかなか興味深い。単なる偶然か、心理の綾か、それとも天からのメッセージか? ユングの「共時性(シンクロニシティ)」の概念を持ち出せば、心理がもたらす「意味のある偶然」ということになるし、パチンコなどのエンタメでも、「ゾロ目=当たり・ラッキー」という演出に興奮と相応の報酬のもとに日常的に洗脳されている。数秘術やオカルトにかしずけば、“エンジェルナンバー”といった特別の意味を汲み取ることにもなるのだが、結局は信じるか信じないか、気にするかしないか、だけなのかもしれない。個人的にはこういった共時性を楽しめる。というか、面白いと思う人間である。というのも、自分が1月11日という、1が三つ並ぶの誕生日だということも大いにある。それによる恩恵は、いうほど受けているとは思わないが、それはそれで、いくらでも物語を紡ぎ出せそうで悪い気はしない。事実、スピリチュアルの世界では、111は「思考が現実になるスピードが加速している」という、いうなればエンジェルナンバーなのだというし、111=1+1+1=3。世界の基本単位である3、つまりは「三位一体の創造」を担うもの、とい右解釈もできるのだというが、さていかに。ちなみに、AIにそのことを尋ねると「まるで宇宙がポツポツポツ……とモールス信号を送ってくるような、静かな呪文のような数字」だと返してきた。そして「111」は、宇宙の打鍵音なのだと。なかなか、素敵な解釈を返してくるものだ。

◆グッズの誘惑

芸術鑑賞、美術館詣という趣味、行為、つまりは展覧会という場所に足を運んで、好きな画家の好きな絵を見る快楽。それとはべつに、見終わったあとに、必ず用意されているグッズコーナーで関連グッズを物色する楽しみがセットになっている。カタログはいざ知らず、Tシャツ、トートバッグ、クリアファル、ポストカード。最近ではちょっとした食品などもみられる。それこそ、様々な販促物が並んでいるが、見ていると、これも欲しい、あれも欲しい、そんな物欲が大いに刺激されるのだ。当然、嫌いなアーティストの展覧会に、わざわざ足を運ぶこともないし、そこからグッズを買ってみようなどということもない。やはり、好きだから、気に入っているから、グッズを買うのである。やはり、欲しくなるのである。そこは主催側の思うツボとはいえ、購買意欲は勝手に盛り上がるのも、美術あるあるで、健全な欲望だといえよう。現役のアーティストなら、そのマージンぐらいは実入りになるのかもしれないが、故人の場合は、故人のふところが別段潤うわけでもないだろうから、ちょっと悔しい思いもあるが、ここでカネの話はよそう。グッズ商品に、アーティストの作品がプリントされて初めて、そこに価値が生じるのだが、展覧会への入場料を払った客が、またそこでグッズにカネを落とすのだから、絵というものの商売価値は実に多元的だ。なかなか、何億、何十億もする絵画の現物を買えるような人間はいないだろうし、よしんば、チャンスがあっても、美術館でみた絵に、コレください、とはならない。そんな小さな願望をグッズで埋めるぐらい、可愛いものである。