ロピュマガジン【ろぐでなし】vol.48 酷薄的女優論

ぼくと、ここで取り上げる女優たちとの間には そんな酷薄的な距離がある。 高嶺の花として、それは手は届かぬが、いつも心内にあり、 スクリーンを通してのみ、存在するロマンティックな思いである。 妄想であり、盲信かもしれないし、単なる美化なのかもしれない。 でも、それでいいのだ。 それがいいのだ。 現実には夢はない。 それこそがスクリーンならではの夢であり、 ぼくが描く酷薄的女優論そのものなのである。

映画・俳優

映画・俳優ぼくと、ここで取り上げる女優たちとの間には そんな酷薄的な距離がある。 高嶺の花として、それは手は届かぬが、いつも心内にあり、 スクリーンを通してのみ、存在するロマンティックな思いである。 妄想であり、盲信かもしれないし、単なる美化なのかもしれない。 でも、それでいいのだ。 それがいいのだ。 現実には夢はない。 それこそがスクリーンならではの夢であり、 ぼくが描く酷薄的女優論そのものなのである。

映画・俳優

映画・俳優永遠のアジアンビューティ、その身体性の品格について 最初にマギー・チャンを見初めたのは、ウォン・カーウァイの『欲望の翼』でのたった1分でいいから時計を見ろとレスリー・チャンに口説かれるシーン、あのドラマチックな一分間の恋...

映画・俳優

映画・俳優この作品を見たのは、確か、今はなき飯田橋のギンレイだったと思うが なにと二本立てだったかまでは忘れてしまった。 さて、正月気分も抜け、このシリーズのラストを飾る、 大九明子による松岡茉優主演の『勝手にふるえてろ』は、 ラブコメというもっとも“回収されやすいジャンル”を選びながら、 その回収を最後まで拒否する、奇妙ながらも誠実な映画である。 恋愛映画の顔をしているが、実の所、恋愛についての映画ではない。 成長物語の形式を借りているが、成長をほとんど描いてなどいないのだ。

映画・俳優

映画・俳優さすらいのジャンキーに憧れて 最近では全自動が主の雀卓で、手積みの感覚がわからないのだがそれでも、牌のジャラジャラという音が郷愁をくすぐってくる。ぼくがひょんなことから麻雀を始めたのは五十を超えてから、しかもまったくなん...

映画・俳優

映画・俳優数あるロマンポルノのなかでも、 ひっそりと置き去りにされながらも、記憶に残る一本の映画がある。 小沼勝監督による『OL官能日記 あァ!私の中で』にふれてみよう。 華のある傑作というより、むしろ埋もれてしまう作品であるにもかかわらず、 そこには70年代という時代の“自由の匂い”が、 いまなお、微かに漂い続けている強烈な一本として忘れ難い映画だ。

映画・俳優

映画・俳優古くは任侠道にはじまり、ときにはフィルム・ノワール、 シュールからゲテモノまで、玉石混交の闇市のような日本映画史。 そのなかから「さて、今日はどれにしようか」と考えるのが いわば映画狂のサガというものだ。 面白い掘り出し物を探すなら、東映。そして石井輝男。 概ね相場は、そこに落ち着く。 さらに「東映性愛路線」と聞けば、 まあ、だいたいの匂いは想像の域を出まい。 だが中身は、蓋を開けるまでわからない。 そこがびっくり箱的な面白さである。 そしてこの『異常性愛記録 ハレンチ』 これこそは、その想像をはるかに下回り、 同時に、底なしに突き抜けてくる一本である。

映画・俳優

映画・俳優「映画ってのは、ちゃんと作ったって面白ないんです」 これ、たぶん森﨑東監督の本音やないですか? その無精ひげ面、そんでもってシーンのどこかに必ず便所を出すってんで 松竹映画の黄金時代を築き上げた城戸会長から 「不潔だ。ひげを剃ってこい」などといちゃもんをつけられ、 契約を打ち切られたという逸話をもつ森﨑東の 松竹から、東映に場を移してフリー第一作がこれなんです。

映画・俳優

映画・俳優中島貞夫監督『ポルノの女王 にっぽんSEX旅行』を見たのは 確か、池袋の文芸坐のオールナイト企画だった。 当時はストリーミングもないし、DVDにもなっていなかったはずだ。 今から30年近く前の出来事である。 他のプラグラムがちょっと思い出せないが、 この一本を見れた満足感をなんとなく覚えている。 B級でありながら、どこか男のロマンに満ちた本作を見た興奮は 迎えた夜明けを格別な思いで満たしてくれたと記憶する。 そんな映画を何十年ぶりかで再見した。

映画・俳優

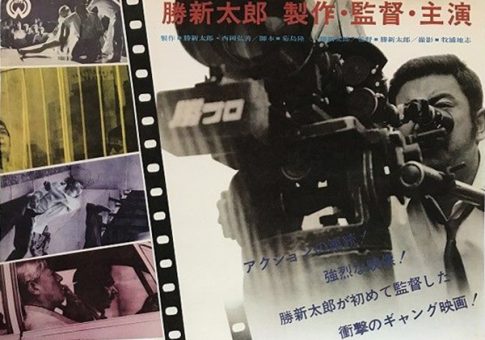

映画・俳優自ら「勝プロダクション」を創立し、 演じる側から撮る側に方向転換を図った、 (結局演じることはやめなかったが) 勝新の記念すべき監督第一作が『顔役』である。 かねてから想像でふくらませていた、 このぶっとんだ内容との評判の映画を観たときの、 これは保存版興奮記録である。

映画・俳優

映画・俳優さて、本題は、その刺青をテーマにした作品から、 大正生まれの鈴木清順が撮った わけのわからない映画の中では 比較的わかりやすい部類に入る『刺青一代』について書いてみよう。 ある意味、(清順にしては)まともすぎる映画である。 男気溢れる高橋英樹のかっこよさ、 それを慕うヒロイン和泉雅子の可憐さ。 そして何と言っても、凝りに凝った構図主義、映像主義。 視覚の美学が炸裂するラスト15分は見ものである。 確かに、こんなヘンテコな演出をしなければ 単なる人情篤き任侠ものに過ぎない。 弟をかばった兄の思いがどこか野暮ったくはあるが、 それがドラマとしてはキモなのだから。