エリック・サティ没後100周年をめぐって

エリック・サティという作曲家については 名曲「ジムノペディ」が世に知られてからは なかにはロマンティックで崇高な作曲家として 認識されている人がいるかもしれないが、 生前は仲間内意外に、ほとんど知られてはいなかったし 不遇な一生を終えた人物である。 おかげでどこか風変わりな人として、その逸話が一人歩きするような そんな異端の作曲家なのである。

音楽

音楽エリック・サティという作曲家については 名曲「ジムノペディ」が世に知られてからは なかにはロマンティックで崇高な作曲家として 認識されている人がいるかもしれないが、 生前は仲間内意外に、ほとんど知られてはいなかったし 不遇な一生を終えた人物である。 おかげでどこか風変わりな人として、その逸話が一人歩きするような そんな異端の作曲家なのである。

映画・俳優

映画・俳優そんな石に耳を澄ませる文学者がいたとすれば、 その響きを実際に奏でる音楽家がいる。 香川県多度津町に生まれた土取利行である。 彼はミルフォード・グレイブスに師事したフリージャズのドラマーであり、 デレク・ベイリーやスティーブ・レイシーらと共演するかたわら、 同時に世界の民族音楽を歩いたフィールドワーカーであり、 日本近代の大衆歌を掘り起こした研究者でもあるのだ。 だがその活動の中でとりわけ特異なのは、 サヌカイトという不思議な石との出会いだろう。

映画・俳優

映画・俳優その昔、日本のパンクシーン、伝説的存在であった あの「スターリン」を率いていた遠藤ミチロウが、 還暦こそは超えたものの、古希の壁はついぞ超えられず、 昨年ガンで亡くなったことはすでに知っていたのだが バンドを離れてアコースティックギター一本担いで、 アンプラグド・パンクロッカーとして、 全国を津々浦々を行脚する旅を続けるソロ活動に勤しんでいたことに、 今更ながらではあるが、さほど気にも留めずいたことが、 なんだかちょっと罪深いことのように思えてきた。 一回は足を運んでおけばよかったと、後悔の念がこみ上げてくるのだ。

映画・俳優

映画・俳優パンク、ニューウェブ以降のミュージシャン、 つまり、リアルタイムで聴いてきたミュージシャンの中で、 ジョン・ライドン(ジョニー・ロットン)ほど魅力のある、 同時に波乱万丈で、社会や時代に爪痕を残してきた存在はいないと思う。 兎にも角にも、人騒がせでありながらも、カリスマ性を誇り 時にピエロのように、時にコメディアンのように 何より皮肉やで、野心家で、それでいて究極のエンターテイナーとして われわれを楽しませてくれるアーティストはそうはいない。 彼は口先だけではない、ロック界の真のイノベーターだったのだ。

映画・俳優

映画・俳優ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの歌姫で知られる伝説のシンガー、 ニコについての伝記映画、スザンナ・ニッキアレッリによる『Nico, 1988』を観た。 アラン・ドロンとの間に生まれた一粒種の息子アリと、 休暇で訪れていたスペインのイビサ島で自転車から転倒し頭部を強打し 49歳でその生涯を終えたのが、1988年7月18日のことだった。 映画は、ニコの晩年の二年間をめぐるドキュメントとして その痛ましい姿にスポットライトが浴びる格好で描かれている。

映画・俳優

映画・俳優ブライアン・イーノのドキュメンタリー『Eno』 この映画の宣伝句は“毎回ちがう”だ。 Brain One(ブライアンとかけてる?)という自動編集が、 二度と同じ並びにならない映像を繰り出すという。 仕掛けとしては見事だし、確かに斬新だ。 ぼくはこの“何がでるかな?”に釣られて映画館へ向かったのである。 けれど、いざスクリーンの前に座ると、掴んだ核はそこではなかった。 変わるのは編集、変わらないのはイーノ本人の場の力。 笑う時の目尻、言い淀みの間合い、機材に手を伸ばす前の気配。 その生の温度が、編集の妙よりも長く残った。

映画・俳優

映画・俳優レイナルド・マーカス・グリーン監督による『ボブ・マーリー:ONE LOVE』は、 単なる音楽の回顧ではなく、ボブ・マーリーというひとりの人間が 時代と社会に対してどんな戦いを挑み、どんな和解を果たしたか? その魂の遍歴を描いた映画である。 音楽ファン、レゲエファン、誰もが知るレジェンドを いま改めて振り返るいいタイミングがやってきたのだ。

映画・俳優

映画・俳優1968年、パリは燃え、学生たちは石を投げ、 体制への懐疑が世界を包んでいた。 ジャン=リュック・ゴダールはそんな五月革命の気運にのって トリュフォーやルイ・マルらとカンヌ国際映画祭を中止へと追い込んだ。 そして、ロンドンのローリング・ストーンズのレコーディング風景を 手持ちカメラの長回しでもって映画に取り込んだ。 ミック以下、若きストーンズの面々の貴重なレコーディング風景が はっきり映りこんでいる。 だが、音楽を期待しようものなら、じつに退屈にもみえる。 高揚なんかしやしない。 ブライアン・ジョーンズが未だバンドにいて、 その貴重な姿があるからといって、だまされはしないのだ。 音楽好きはむろん、ストーンズ好きにしても、 そう簡単にだまされはしないと思う。

映画・俳優

映画・俳優あまりにまばゆい存在を前にしたとき、 人はしばしば「見ていない」ことに気づかない。 ブレット・モーゲンによるデヴィッド・ボウイのドキュメンタリー映画 『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム(月世界の白昼夢)』は、 その矛盾を鮮やかに描いた華やかなドキュメンタリーだ。 デビッド・ボウイ財団初の公式認定映画ということで、 30年にわたりボウイ自身が保管していた膨大な量のアーカイブから 厳選された未公開映像をもとに編集された内容は、 ボウイ本人によるナレーションによる哲学をも織り交ぜ、 ファンにとっては見応え、聞き応え、申し分ないものだった。

映画・俳優

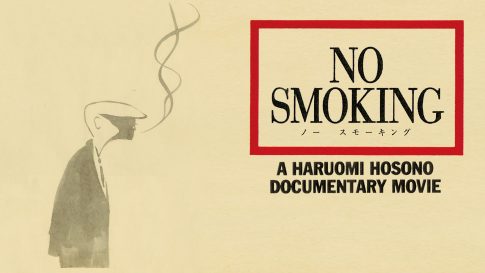

映画・俳優「音楽とは、風景のようなものだと思う」と、細野晴臣はどこかで語っていた。 それはおそらく、時間を切り取って情熱的に表現するものではなく、 ただそこに在り、耳にふと触れ、気づけば心に棲みついているような存在。 その活動50周年を記念して制作された 佐渡岳利によるドキュメンタリー映画『NO SMOKING』では、 そんな彼の音楽と人生を、まるで柔らかな風がページをめくるように、 静かに辿ってゆく。 観終えたとき、私たちの中に残るのは、かならずしも伝説や栄光ではない。 むしろ“人としての細野晴臣”、そのゆるやかで、しなやかで、 ふしぎに温かな「空気感」が漂ってくる。