被う心理境、世にも優雅なティーカップ

かつて・・・それはベルリンの壁崩壊から5年を経た1994年

ドイツの連邦議会議事堂ライヒスタークを、

堂々布で被ってしまったクリストとジャンヌ・クロード夫婦

このアーティストによる行為は、その規模と意義において、

美術史のみならず、劇的な南北統一を遂げたドイツの歴史にも、

大きくその名を刻みつけることになった。

構想から実現まであしかけ24年間を要し、そのプロジェクト総費用10億。

包んだほうも包んだほうだが、許可したほうも許可したほうだ。

もっとも、永年にわたる分裂自体、

あるいは対立の本質を決しておおい隠すことはできない。

それからすると、物理的に表層を被ってしまうという計画は、

いくら規模が破格であれ、かつての「ベルリンの壁」を越えるほどに

困難ではなかったというべきか。

価値のわからぬものにとってみれば、

これほどの「無駄」=ナンセンスな事業はなかろう。

芸術が所詮「無駄」にどれだけ付加価値を派生せしめるか、

ということだとすれば、

なぜ彼等が「被う」という行為に執着し、

議事堂なのか、ということにスポットがあたれば、

その価値も浮き彫りになるのというわけだが・・・。

さて、人というのは、たえず隠蔽された中身を見たいものだ。

そんな心理が働いているかどうかは別として、

さしずめ、日本ならそのようなことは

“問屋が許さない”たわごと扱いを受けるにちがいない。

あれほど隠蔽上手な役人や政治家の、

何でもかんでも包装してしまうことに長けた

国民的土壌という皮肉を背負いながら。

仮に都庁あたりを被ってみるとするとどうなるのだろう?

まあ、ビルによじ登ろうとする「蜘蛛男」が

いとも簡単に捕まってしまうぐらいだから、

結果はおのずと知れている。

そんなだいそれた事業はさておき、

ならば、まず身近にあるものを気紛れに被ってみることにでもしよう。

たとえば、コーヒーカップ&スプーンなどはいかが? しかも毛皮で。

クリストに先駆けること半世紀とすこし、

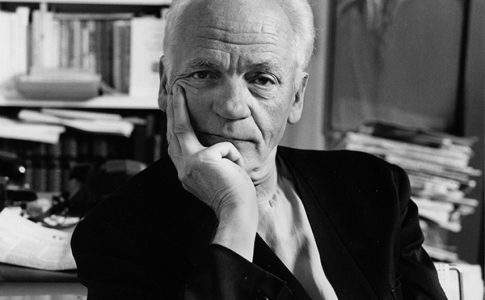

こちらドイツ人の父とスイス人の母をもつ女性アーティストの、

なんともエロティックで大胆な発想によるものである。

名はメレット、姓はオッペンハイム。

モンパルナスの三大美女と呼ばれたひとりで、

マン・レイなどとの交流でも知られ、

当然のことながら、周りの詩人や画家達のミューズであった。

「もっとも因習にとらわれない女性のひとり」と評したのは

そのマン・レイ自身で、そのモデルとして、

「猥褻さ」をめぐり物議を醸したというヌード写真

「ヴェ-ルをつけたエロティック」(1934)を発表したり、

女体盛りならぬ裸の女性にご馳走を盛った「宴会」(1959)を企画して

シュルレアリストたちを狂喜乱舞させた。

また、親交があり”いっしょに風呂に入った仲”であったという

岡本太郎の回想によれば、

作品に劣らぬほど「お尻に毛がふさふさと生えていた」んだとか。

その彼女とよくルンバを踊り人気ものだったという。

いみじくも、その“ふさふさ”の美女が、

“つるつる”のカップに施した作品(挑発)は、

法王ことアンドレ・ブルトン命名により

「毛皮の昼食」(1936)(原題:dejeuner en ferrures)

と名付けられている。

彼女の一連のシュルレアリスティクな作品たちは、

日用品を使った暗喩として、セクシャリティや性そのものへの開放を目指す

女性の意識を表現しているのだといえる。

たとえば「毛皮の昼食」という作品は、

ティーカップを女性器にみたて、

毛皮はその女性器を覆う陰毛、

スプーンは相対する男性器を暗喩しているというわけである。

その意味では、思わず、“女版デュシャン”などと呼んでしまいたいところだが、

彼女自身は、そうしたセクシャリティによる比較など

まったく意に返さない自由な精神性に基づいているのだから、

さして意味は無いだろう。

これによって、そのシュルレアリスム史に

惨然と名を刻んでいるところだが、

他のコラージュやデッサン、詩などを総合すると、

彼女の神髄は、やはり、政治的な背景などとは無関係に、

その因習になどとらわれることのない、

「永遠のアマチュアリズム」という精神の具現者ということであり、

それゆえ晦渋なシュルレアリスムというイメージからもするりと逃れ、

こんこんと湧き出る泉のような奔放なイマージュの源泉を酌むところ、

つまりはたえずふさふさと生い茂っている

その泉に棲まう真の妖精だったことに、はたと気づかされるのである。

The velvet underground : Venus in furs

メレット・オッペンハイムとその作品「毛皮の昼食」には、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのファーストアルバムに収録のこの「Venus in furs」を捧げましょう。なんとも気だるく呪術的な弦楽器のドローンの白日夢。そんな非日常だからこそ、「毛皮の昼食」はぴったりかもしれません。

コメントを残す